令和6年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【令和6年度】

1級管工事施工管理技士の令和6年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~09問B | 施工管理法 | 9問中9問解答(必須) |

| No,10~21問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

| No,22~29問B | 施工管理法 | 8問中8問解答(必須) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

- No,22~29問Bの8問で『4問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級管工事施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

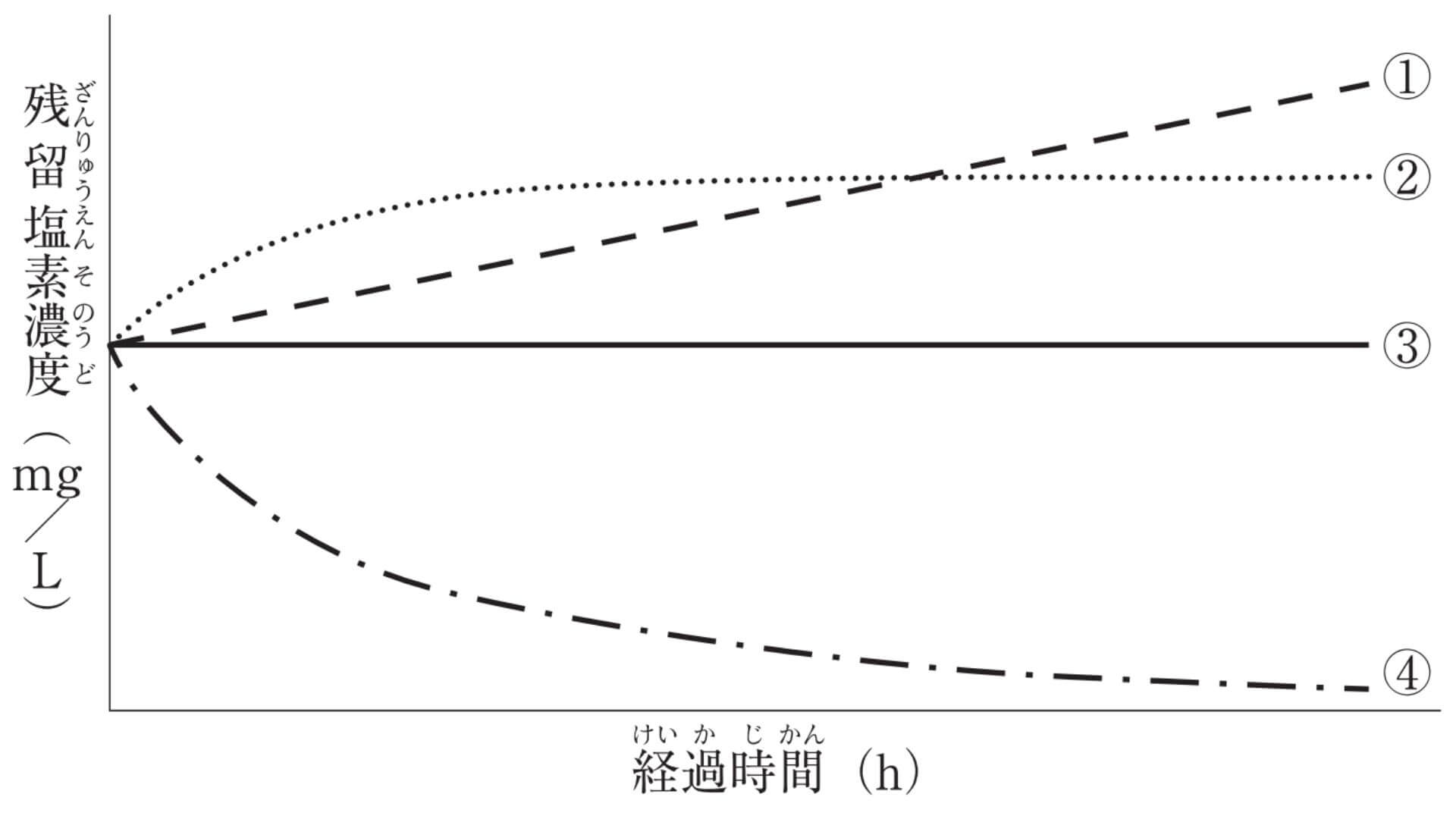

【No,1(A)】水に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、濃度が均一になった後の、残留塩素濃度と経過時間の関係を表すグラフとして、適当なものはどれか。

- ①

- ②

- ③

- ④

過去問の解答を表示する

解答(4)

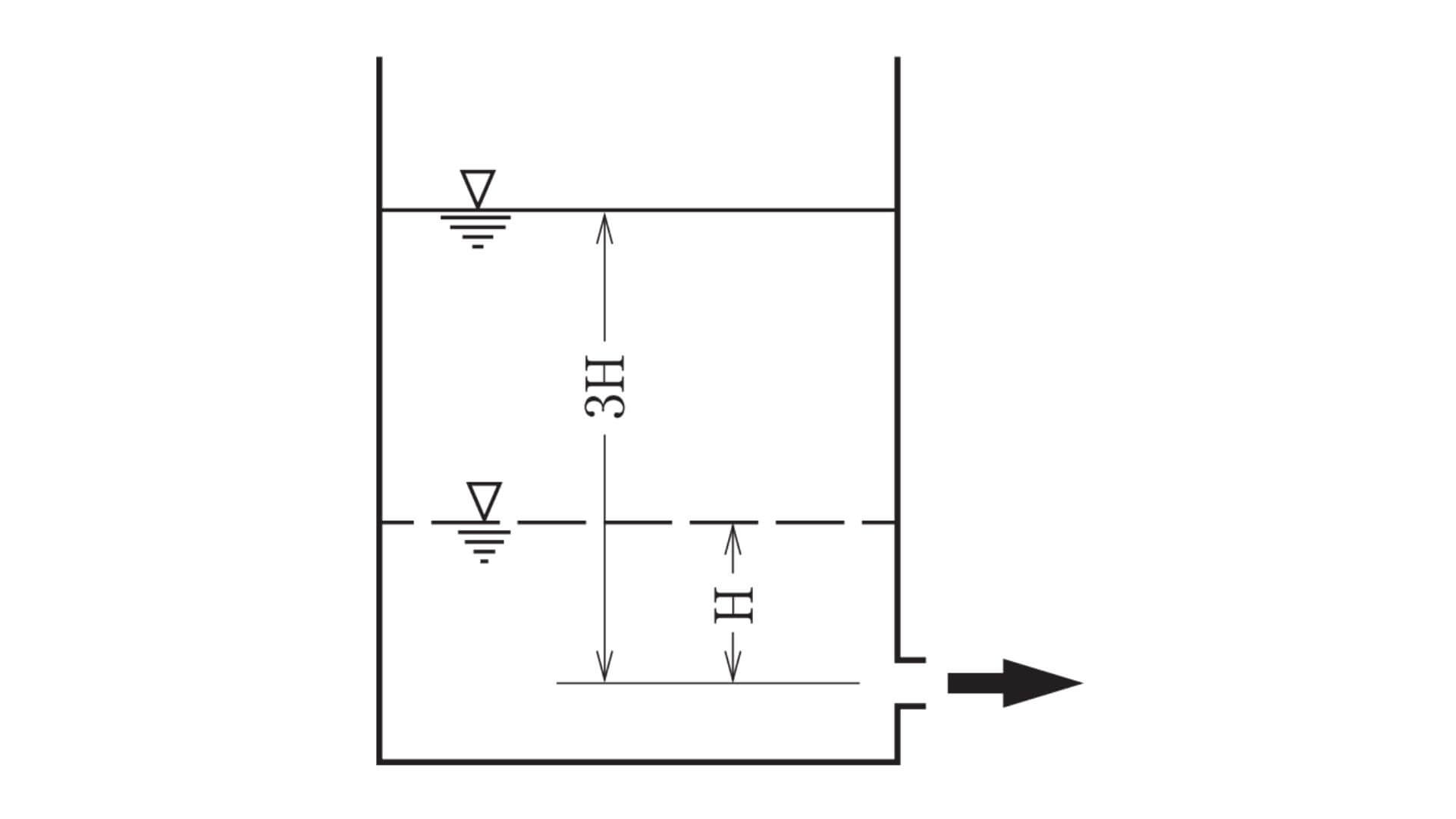

【No,2(A)】下図に示す水槽において、流出孔から水面までの高さHが3倍の3Hになったとき、側壁の流出孔からの噴出速度の変化の倍率として、適当なものはどれか。

ただし、流出孔に比べて水槽は十分大きく、速度係数は水位の変化に関係なく一定とする。

- √3倍

- 3倍

- 6倍

- 9倍

過去問の解答を表示する

解答(1)

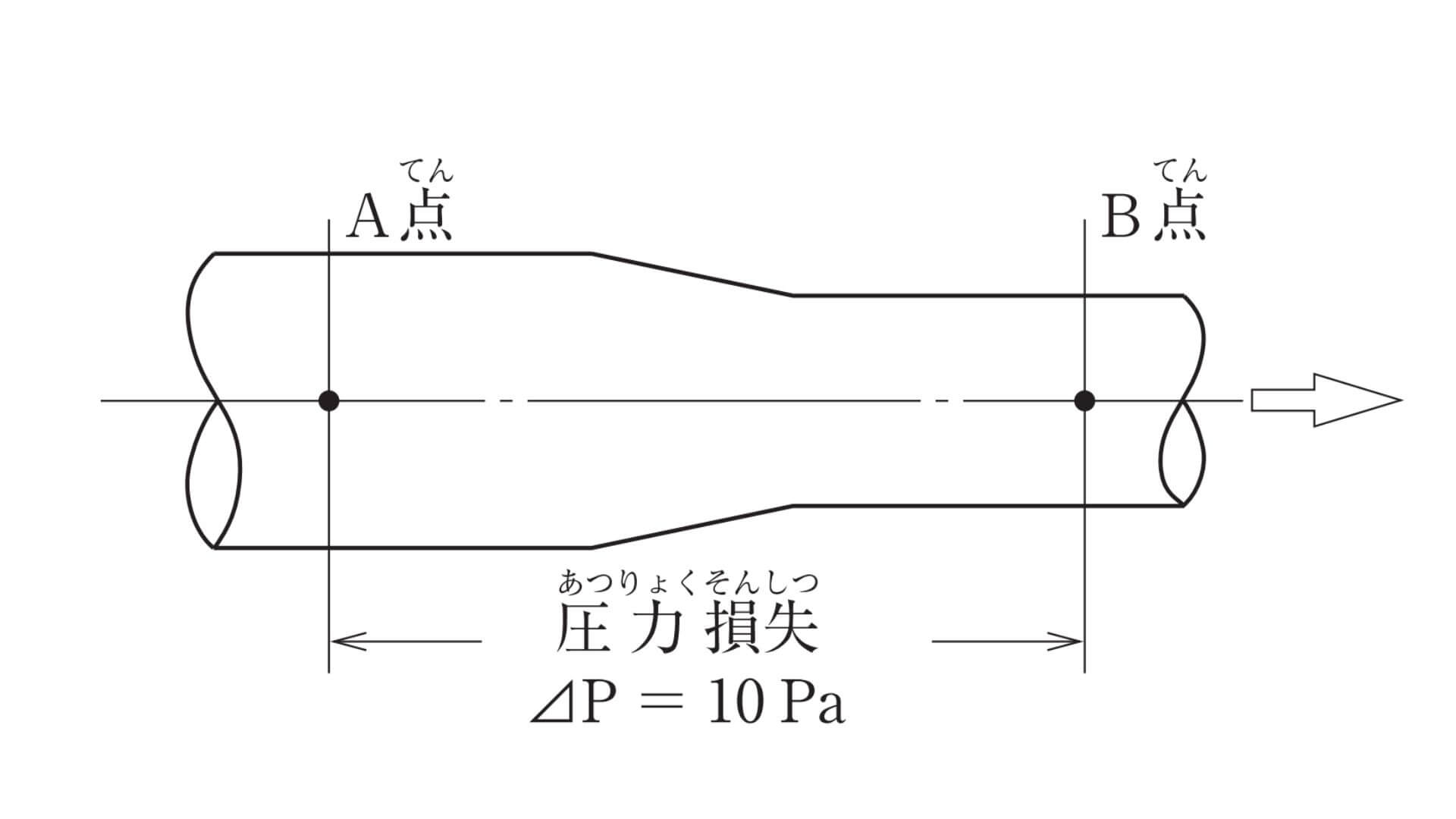

【No,3(A)】下図に示す水平な管路内を空気が流れる場合において、B点の空気の速度として、適当なものはどれか。

ただし、A点の全圧は80Pa、B点の静圧は10Pa、空気の密度は1.2kg/m3とする。

- 3 m/s

- 5 m/s

- 10 m/s

- 15 m/s

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(A)】流体に関する用語の組合せのうち、関係のないものはどれか。

- オリフィス ――― 流量測定

- ジェコフスキーの式 ――― 毛管現象

- レイノルズ数 ――― 粘性力

- ベルヌーイの定理 ――― エネルギー保存の法則

過去問の解答を表示する

解答(2)

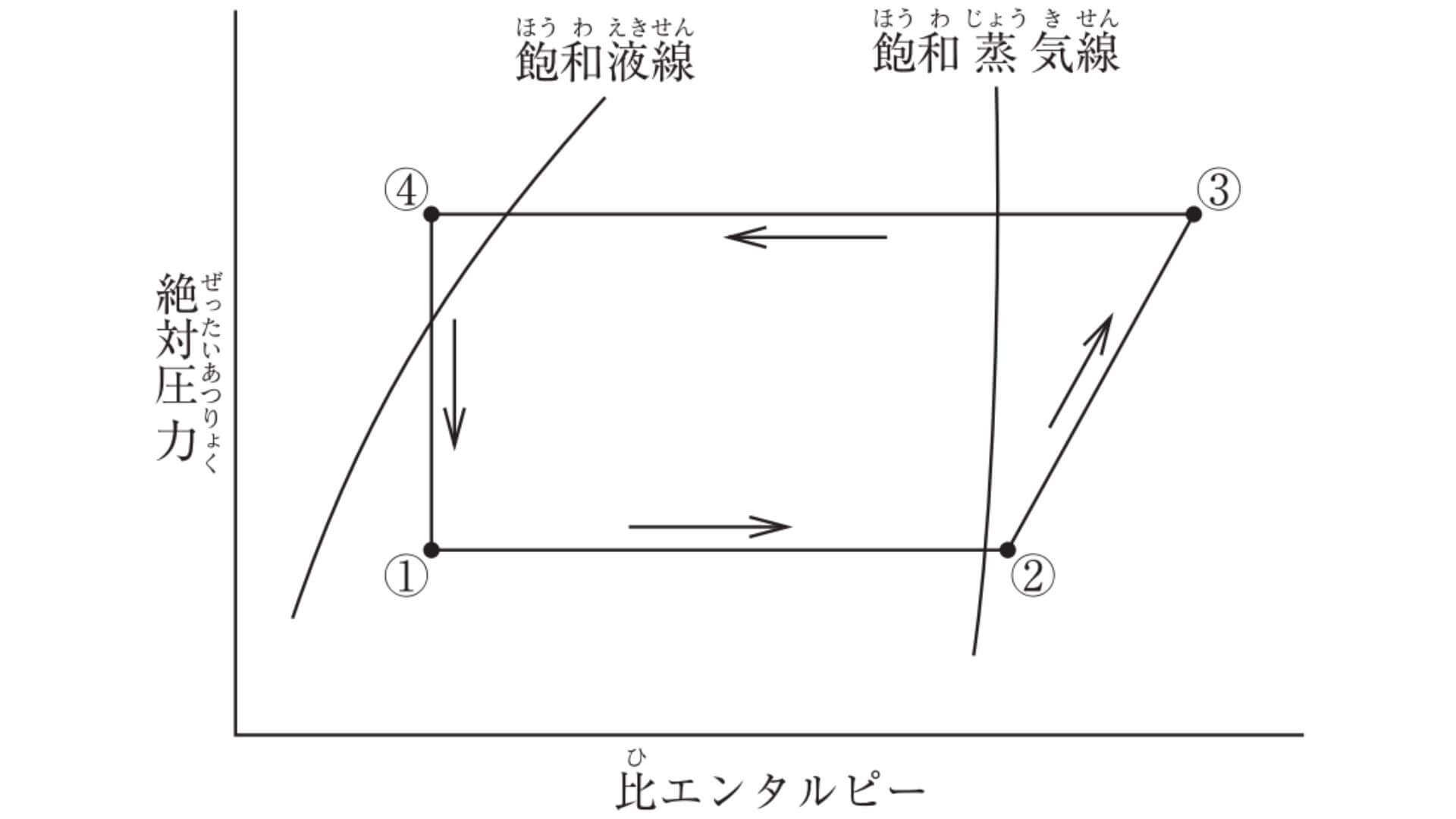

【No,5(A)】蒸気圧縮式冷凍機の冷凍サイクルをモリエ線図上に示すと下図のようになる。この図に関する記述のうち、適当なものはどれか。

- 過程①→②は、蒸発器における変化である。

- 過程②→③は、膨張弁における変化である。

- 過程③→④は、圧縮機における変化である。

- 過程④→①は、凝縮器における変化である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

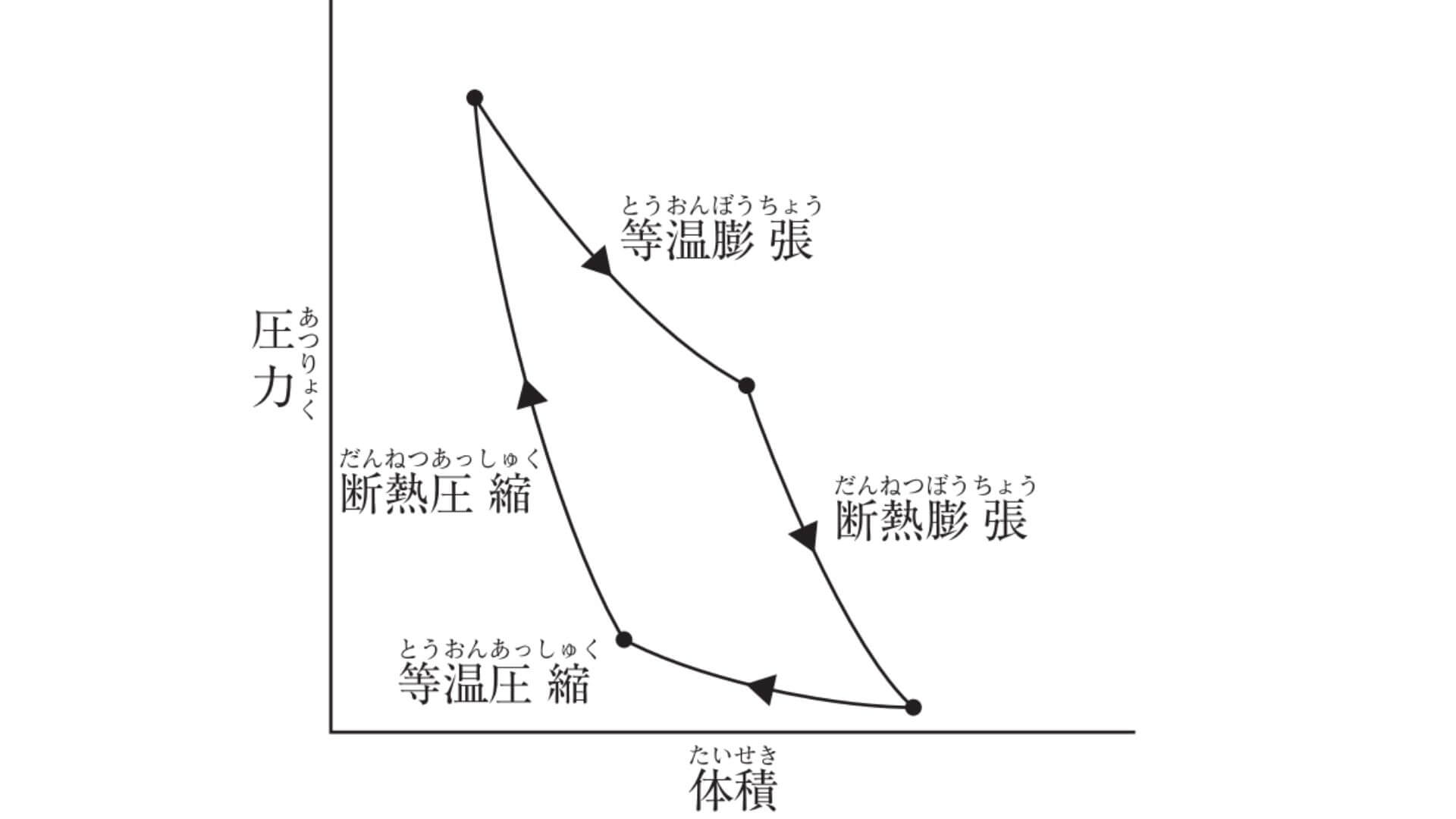

【No,6(A)】下図に示すカルノーサイクルに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- カルノーサイクルは、高温熱源と低温熱源の温度差が大きいほど効率が高くなる。

- 等温膨張では、外部に熱量を放出し、等温圧縮では、外部から熱量を受け取る。

- 断熱膨張では、気体の温度が低下し、断熱圧縮では、気体の温度が上昇する。

- カルノーサイクルの効率は、全ての熱機関の中で最大である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

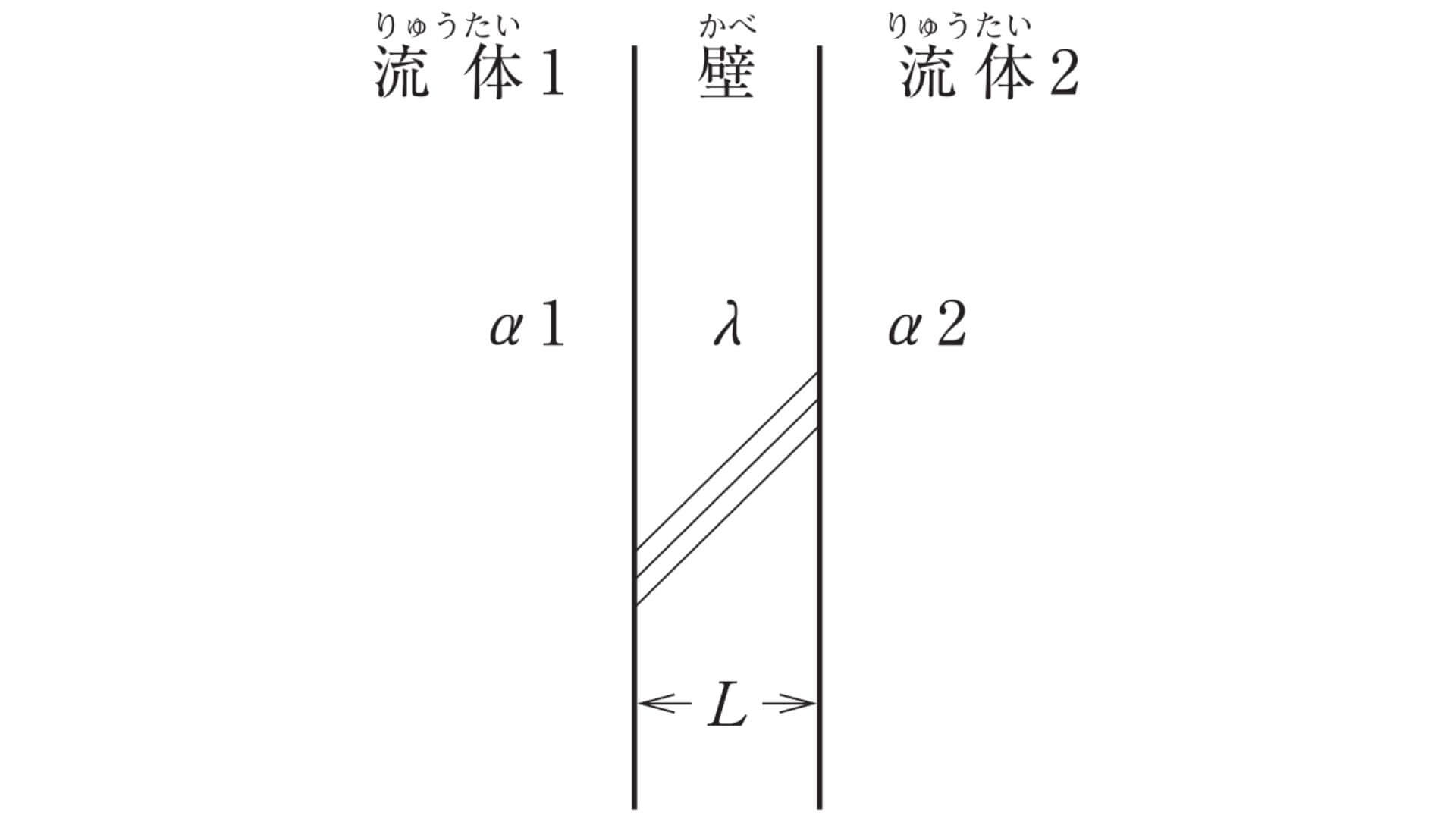

【No,7(A)】下図に示す壁の両側の流体間の熱伝達における熱通過率K[W/(m2・K)]として、適当なものはどれか。

ただし、壁の熱伝導率λ[W/(m・K)]、厚さL[m]、表面熱伝達率α1[W/(m2・K)]、α2[W/(m2・K)]とする。

- K = α1 + λ/L + α2

- K = 1/α1 + L/λ + 1/α2

- K = 1/(α1 + λ/L + α2)

- K = 1/(1/α1 + L/λ + 1/α2)

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,8(A)】日射に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 直達日射とは、太陽表面から直接地上に到達する太陽放射をいう。

- 日射のエネルギーは、紫外線部よりも赤外線部及び可視線部に多く含まれている。

- 日射の大気透過率は、主に大気中に含まれる窒素の量に影響される。

- 日射により加熱された地表から放射される赤外線の一部は、大気中の水蒸気、二酸化炭素等の温室効果ガスに吸収される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

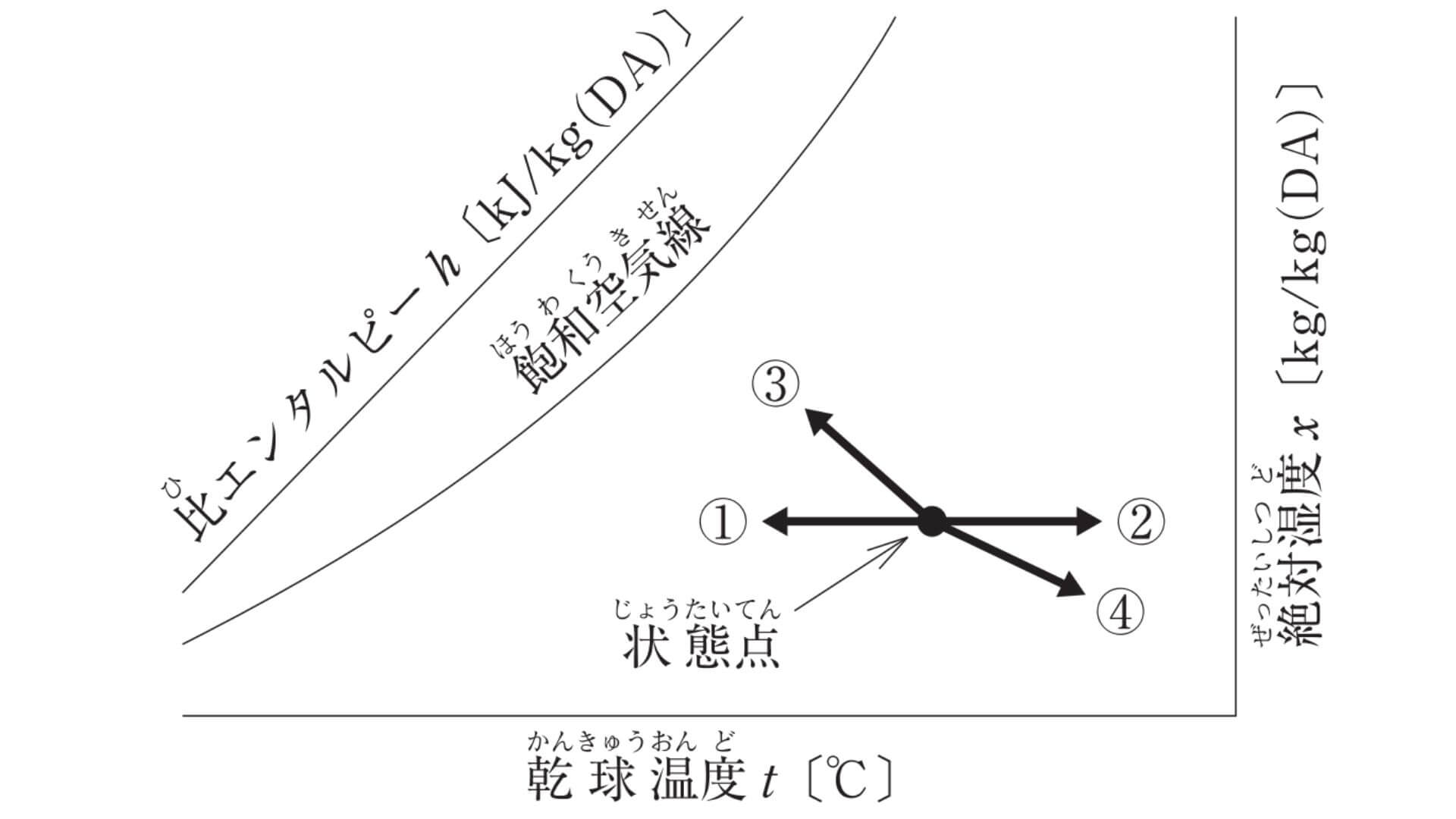

【No,9(A)】下図に示す湿り空気線図における状態変化に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 除湿のない冷却は、状態点から湿り空気線図上の左へ、①の移動で示される。

- 加湿のない加熱は、状態点から湿り空気線図上の右へ、②の移動で示される。

- 蒸気スプレーによる加湿は、状態点から湿り空気線図上の左上へ、③の移動で示される。

- 液体吸収剤による除湿は、状態点から湿り空気線図上の右下へ、④の移動で示される。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,10(A)】音に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コインシデンス効果は、音波が壁に斜めに入射した場合に発生し、遮音性能が低下する現象のことである。

- ロックウールやグラスウールは、一般的に、低周波数域よりも中・高周波数域の音をよく吸収する。

- 音圧レベル50dBの音を2つ合成すると、約53dBになる。

- NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど大きい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(A)】三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- インバーターにリアクトルを設けることで、高調波を抑制することができる。

- スターデルタ始動方式は、スター結線からデルタ結線に切り替わる際に、定格電流より大きな電流が流れることがある。

- トップランナーモーターは、標準モータに比べて始動電流が小さい。

- 3Eリレーとは、過負荷・欠相・反相を保護する継電器である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(A)】電線に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同一電線管に多数の電線を収納すると、1本あたりの許容電流は増加する。

- 電線の断面積を小さくすると、許容電流は減少する。

- 電線のこう長が長くなると、電圧降下が大きくなる。

- 電線の断面積を小さくすると、電圧降下が大きくなる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(A)】鉄筋コンクリート造の建築物の梁貫通孔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 梁貫通孔を設ける場合は、梁の上下の主筋の量を増やさなければならない。

- 梁貫通孔の上下方向の位置は梁せいの中心付近とし、その径は梁せいの1/3以下とする。

- 大きさの異なる梁貫通孔が並列する場合の中心間隔は、梁貫通孔の径の平均値の3倍以上とする。

- 梁貫通孔は、可能な限り小さくし、せん断力の小さい部分に設ける。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(A)】鉄筋コンクリート造の建築物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コンクリート中の単位水量が多いほど、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい。

- 水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は低くなる。

- 基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いた厚さとする。

- 鉄筋コンクリート造の建築物は、一般的に、柱や梁を剛接合するラーメン構造が多い。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】省エネルギーに効果がある空調計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 変流量方式における流量制御には、ポンプのインバーターによる回転数制御やポンプの台数制御がある。

- 冷温水の大温度差空調システムは、往き・還りの温度差を大きくとることで流量が少なくなり、ポンプの搬送動力を削減できる。

- 蓄熱方式による空調システムは、電力負荷の平準化が図れるが、熱源容量は非蓄熱方式より大きくなる。

- 熱源を適切な容量、台数に分割し台数制御を行うことにより、低負荷時の熱源機器の運転効率がよくなる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 床吹出し方式は、吹出口の移動や増設に対応しやすい。

- 変風量単一ダクト方式は、室の負荷変動に対応しやすい。

- 全空気方式は、ファンコイルユニット・ダクト併用方式に比べ、中間期の外気冷房を行いやすい。

- ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べて空気の搬送動力が大きい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

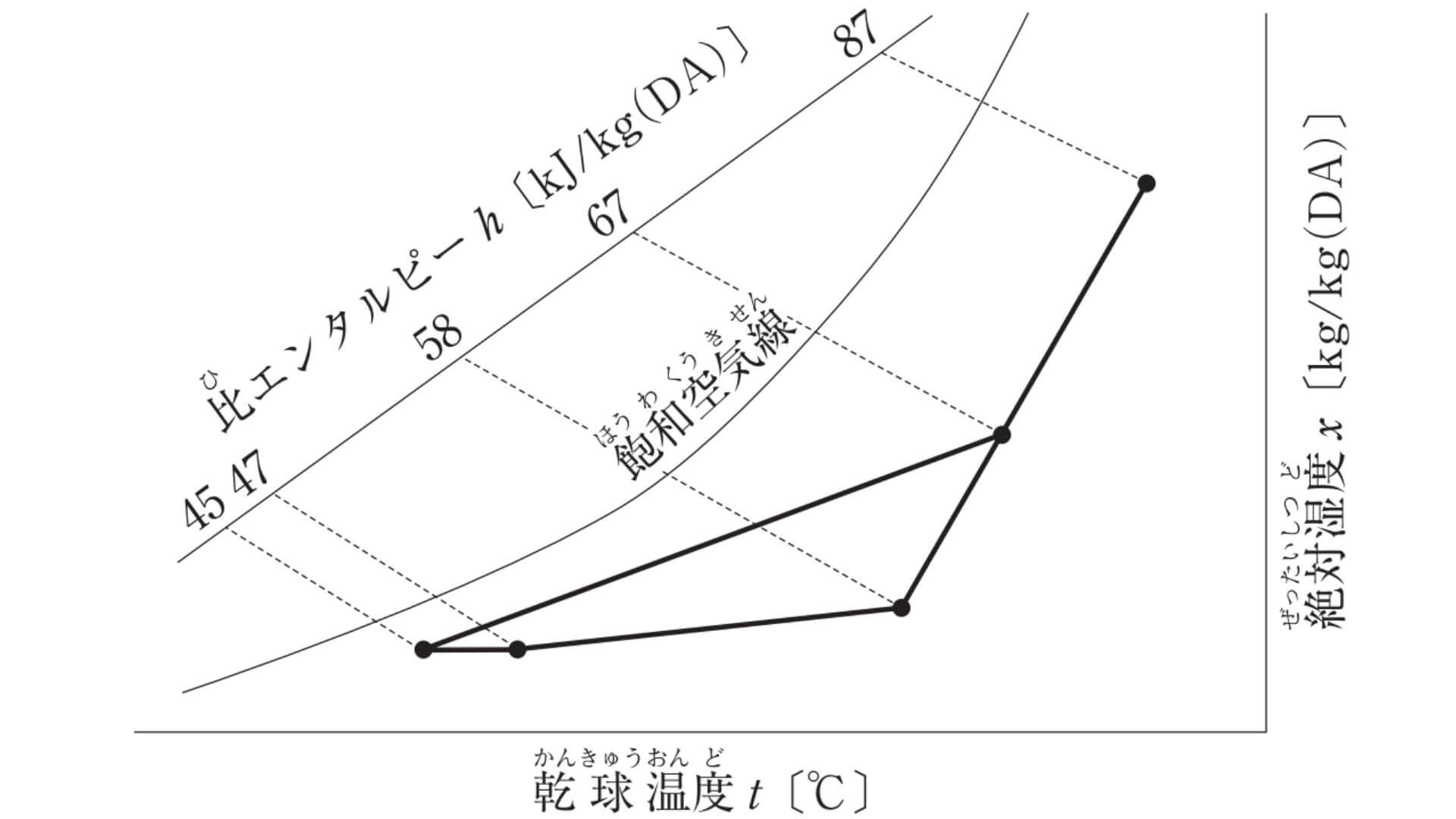

【No,17(A)】下図に示す冷房時の湿り空気線図における空気調和機のコイルの冷却負荷の値として、適当なものはどれか。

ただし、送風量は6,000m3/h、空気の密度は1.2kg/m3とする。

- 18kW

- 26kW

- 44kW

- 84kW

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,18(A)】熱負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷房負荷計算では、北側の外壁には、実効温度差を用いない。

- 冷房負荷計算では、一般的に、土間床、地中壁からの負荷は見込まない。

- 空気方式により室内を正圧に保つことができる場合は、一般的に、すきま風による負荷を考慮しない。

- 暖房負荷計算の構造体負荷は、一般的に、温度差を定常状態として計算する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,19(A)】変風量単一ダクト方式の自動制御において、「制御する機器」と「検出要素」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 空気調和機の冷温水コイルの制御弁 ――― 空気調和機出口空気の温度

- 空気調和機のファン ―――――――――― 還気ダクト内の静圧

- 加湿器 ―――――――――――――――― 還気ダクト内の湿度

- VAVユニット ―――――――――――― 空調室内の温度

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,20(A)】地域冷暖房に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 地域冷暖房とは、1箇所又は数箇所の熱源プラントから、蒸気、温水あるいは冷水等の熱媒を、配管を通じて供給するものである。

- 地域冷暖房を計画する際は、冷暖房の使用時間帯が同じような需要者を広く求める必要がある。

- 地域冷暖房の熱需用者側の建物は、床面積の利用率がよくなる。

- 工場排熱、ごみ焼却排熱、変電所排熱等の未利用排熱を有効に利用することが可能である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(A)】蓄熱方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 氷蓄熱方式の氷生成装置は、スタティック方式とダイナミック方式がある。

- 熱源の運転時間を選択する自由度があり、高効率な運転が可能である。

- 氷蓄熱方式は、氷の融解潜熱を利用するため、水蓄熱方式に比べて蓄熱槽容量を小さくできる。

- 二次側配管系を開放回路とした場合、密閉回路に比べてポンプ揚程が小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,22(A)】室内の二酸化炭素濃度を1.0 × 10^-3 m3 / m3 以下に保つために必要な最小換気量として、適当なものはどれか。

ただし、外気中の二酸化炭素濃度は0.4 × 10^-3 m3 / m3、室内における二酸化炭素発生量は0.3 m3 / hとする。

- 300 m3/h

- 500 m3/h

- 700 m3/h

- 1,000 m3/h

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(A)】換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ボイラー室の換気量は、室内発熱を除去するための換気量のほか、燃焼用空気量を考慮したものとする。

- 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さ等から算出する。

- 開放式燃焼器具を使用する室は、燃焼用空気を必要とするので、第二種機械換気方式とし、周囲の室より正圧とする。

- 室内で、有害ガス、粉じん等の室内汚染の発生源が限定される場合には、局所換気を行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか

ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。

- 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。

- 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

- 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

- 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

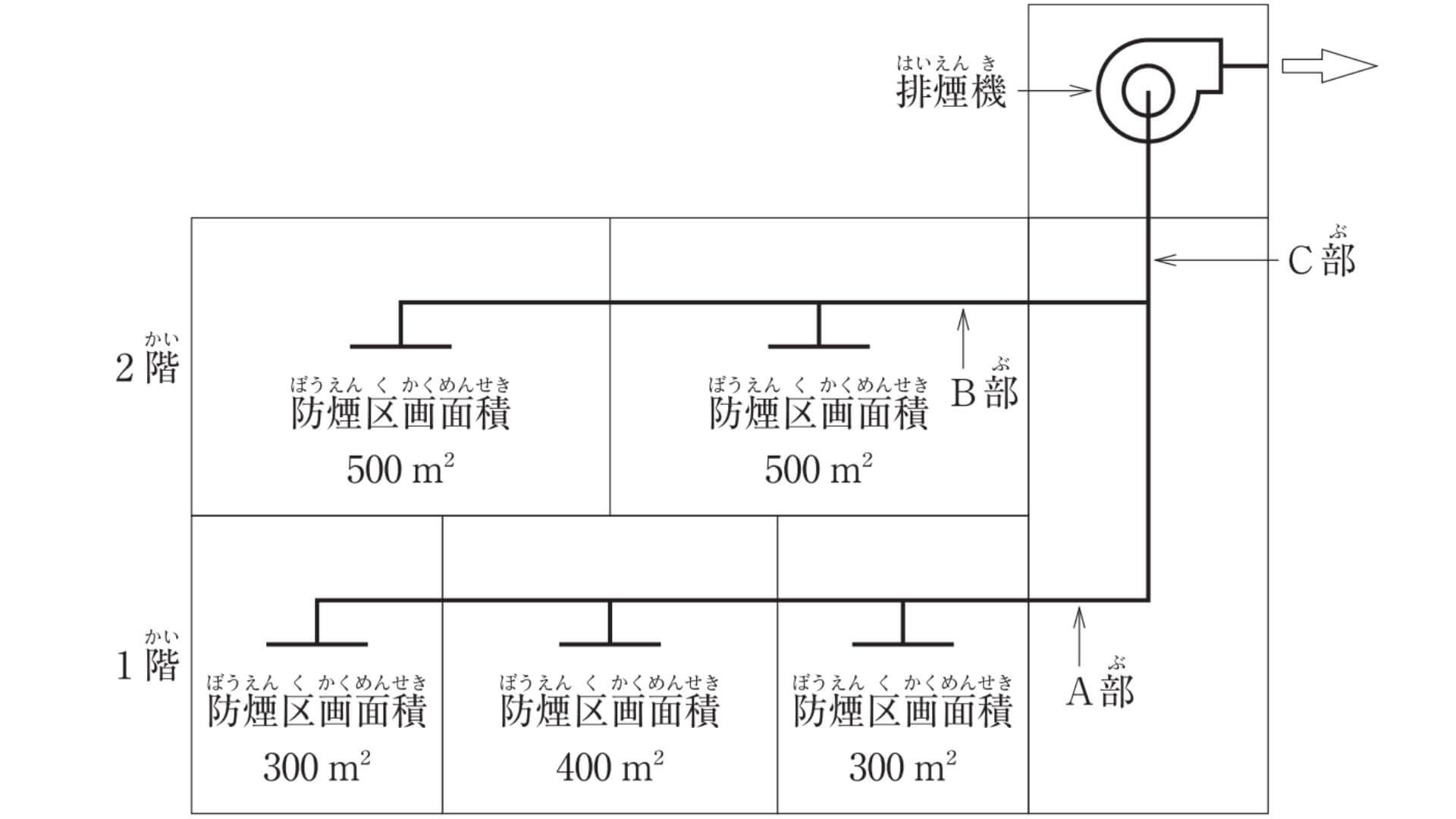

【No,25(A)】下図に示す2階建ての建築物の機械排煙設備において、各部が受け持つ必要最小風量として、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。

- ダクトA部:60,000 m3/h

- ダクトB部:60,000 m3/h

- ダクトC部:60,000 m3/h

- 排煙機 :60,000 m3/h

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,26(A)】上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配水管から給水管を分岐する箇所での配水管内の最大水圧は、0.98MPaを超えないようにする。

- 配水管を軟弱層が浅い地盤に敷設する場合には、管底以下、管径の1/5 ~ 1/2程度(最低15cm)を砂又は良質土に置き換える。

- 水の給水を受ける者の給水装置は、耐圧性能試験により1.75MPaの静水圧を1分間加えたときに、水漏れ、変形・破損その他の異常を生じないものとする。

- 2階建て建物への直結の給水を確保するためには、配水管の最小動水圧は、0.15 ~ 0.2MPaを標準とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 管きょの管径が変化する場合の接続方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。

- 分流式の下水管きょにおける最小管径は、一般的に、汚水管きょでは150mm、雨水管きょでは200mmとする。

- 管きょの流速は、計画下水量に対し、原則として汚水管きょでは0.6 ~ 3.0m/s、雨水管きょでは0.8 ~ 3.0m/sとする。

- 地表勾配が急な場合の管きょの接続は、段差接合又は階段接合とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水道直結増圧方式は、ポンプ直送方式に比べて、給水引込み管の管径が小さくなる。

- 受水タンク本体又は出口配管には、地震時の配管破損等への対応として緊急遮断弁を設ける。

- 器具給水負荷単位は、公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が、小さい値になる傾向がある。

- 受水タンクの保守点検スペースは、上部は1m以上とし、周囲及び下部は0.6m以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 吐水口空間とは、給水栓又は給水管の吐水口端とあふれ縁との垂直距離をいい、この空間を十分確保することで逆流汚染を防止する。

- 水道用直結加圧形ポンプユニットには、配水管への逆流を防止するため、吸込み側に逆流防止装置を設ける。

- 水道直結増圧方式の立て管には、断水時に配管内が負圧にならないように、最上部にエア抜弁を設ける。

- 高層建築物では、高層部、低層部等の給水系統のゾーニング等により、給水圧力が400 ~ 500kPaを超えないようにする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 中央式給湯設備の貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌対策のため、60℃以上とする。

- 瞬間湯沸か器の1号は、流量1L/minの水の温度を25℃上昇させる能力を表しており、加熱能力は約1.74kWである。

- 中央式給湯設備の返湯管が複数ある場合、湯が均等に循環するよう各系統に定流量弁を設ける。

- 中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の圧力の高い位置に設置する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 器具排水負荷単位法により通気管径を算定する場合、通気管の長さは実長とし、局部破損相当長を加算しない。

- トラップの誘導サイホン作用の対策のうち、管内圧力を緩和させるための方法としては、一般的に、ループ通気方式より伸頂通気方式のほうが有効である。

- 伸頂通気方式において、排水横主管の水平曲がりは、原則として排水立て管底部より3m以内に設けてはならない。

- ブランチ間隔とは、排水立て管に接続する排水横枝管の垂直距離の間隔のことであり、2.5mを超える場合を1ブランチ間隔という。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,32(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 間接排水管は、衛生面を考慮して、機器・装置の種類又は排水の水質を同じくするものごとに系統を分ける。

- 通気弁は、大気に開放された伸頂通気管と同様に、正圧緩和の効果が期待できる。

- グリース阻集器の能力は、一般的に、厨房を含む食堂面積に基づき選定する。

- 排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,33(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 伸頂通気方式の排水立て管には、原則としてオフセットを設けてはならない。

- 通気管の末端は、戸、窓、換気口等の開口部の頂部より600mm以上立ち上げるか、水平距離で3m以上離す。

- 結合通気管は、その階からの排水横枝管が排水立て管に接続する部分の下方から、45度Y継手等を用いて分岐して立ち上げ、その床面の下方で通気立て管に接続する。

- 排水漕の容量は、一般的に、流入排水の負荷変動、ポンプの最短運転時間、槽内貯留時間等を考慮して決定する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(A)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 常時人がいない部分以外の部分は、全域放出方式又は局所放出方式としてはならない。

- ボイラー室等の多量の火気を使用する室に、不活性ガス消火設備を設置する場合の消火剤は、二酸化炭素とする。

- 貯蔵容器は、防護区画以外の温度が40℃以下で温度変化が少なく、直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設ける。

- 全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG-55又はIG-541を放出するものに限る。)を設置した防護区画は、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置は必要ない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 「ガス事業法」では、ガス供給圧力が0.1MPa未満を低圧、0.1MPa以上1MPa未満を中圧、1MPa以上を高圧と区分している。

- 一般消費者等に供給される液化石油ガス(LPG)は、「い号」、「ろ号」、「は号」に区分されており、「い号」が最もプロパン及びプロピレンの合計量の含有率が低い。

- 比重が空気より小さい都市ガスのガス漏れ警報器は、ガス燃焼器から水平距離8m以内に設置しなければならない。

- 内容積が20L以上の液化石油ガス(LPG)の容器を設置する場合は、容器の設置位置から2m以内にある火気を遮る措置を行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,36(A)】浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 合併処理浄化槽の処理工程は、一般的に、前処理・一次処理・二次処理・消毒からなる。

- 合併処理浄化槽の二次処理工程では、微生物を利用した生物学的処理方法が採用され、活性汚泥法と生物膜法に大分される。

- BOD負荷量とは、流入水のBOD濃度に流入水量を乗じたもので、g/日で表される。

- 好気性処理法は、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガス等のガス体に分解される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,37(A)】JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に示されている処理人員の算定式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定する。

- 工場の処理対象人員は、業務用厨房設備の有無により、算定式が異なる。

- 病院の処理対象人員は、業務用厨房設備等の有無とベット数により算定する。

- 中学校の処理対象人員と高等学校の処理対象人員は、算定式が異なる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】保温及び保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 人口鉱物繊維保温材には、ロックウール保温材とグラスウール保温材があり、グラスウール保温材の方が使用温度の上限が高い。

- ポリスチレンフォーム保温材は、独立気泡体を有していることから、水分による断熱性能の低下が小さい。

- 保温材の目的は、熱の拡散あるいは浸入を小さくする、表面温度の保持、管内温度の保持、結露防止等である。

- ロックウール保温材のブランケットは、密度により1号と2号に区分される。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,39(A)】ボイラー等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 鋳鉄製ボイラーは、分割搬入が可能で、鋼板製に比べて耐食性が優れている。

- 真空式温水発生器は、運転中の内部圧力が大気圧より低いため、「労働安全衛生法」におけるボイラーとしての適用を受けず、取扱い資格が不要である。

- 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、水質管理を行う必要がない。

- 炉筒煙管ボイラーは、胴内部に炉筒(燃焼室)と多数の煙管を配置したものである。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,40(A)】空気調和機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- デシカント空気調和機は、導入外気の湿度を室内湿度に近づけて供給するデシカントローターを備えたものである。

- ユニット形空気調和機の冷却コイルは、供給冷水温度は、5~7℃、コイル面通過風速は、5.0m/s前後で選定する。

- ユニット形空気調和機で大温度差送風方式とする場合、低負荷時の換気量不足に留意する必要がある。

- 潜熱・顕熱分離形空気調和機は、外気負荷を処理する潜熱コイルと室内負荷を処理する顕熱コイルを備えたものである。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,41(A)】配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接合は、ねじ込み式鋼管製管継手を使用する。

- 配管用炭素鋼鋼管の最高使用圧力は、1.0MPa程度である。

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接合にねじ接合を用いる場合は、管端防食管継手を使用する。

- バタフライ弁に用いられる弁体は円板状であり、構造が簡単で取付けスペースが小さい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,42(A)】ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ダクトフランジ用ガスケットの厚さは、一般的に、アングルフランジ用は3mm以上、コーナーボルト工法フランジ用はガスケットの弾力性が要求されるため5mm以上のものを使用する。

- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は280℃とする。

- 防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は、一般系統は72℃、厨房排気系統は120℃とする。

- 低圧ダクトの通常運転時における内圧は、正圧、負圧ともに1000Paまでの範囲とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

- 発注者の完成検査で、必要と認められる理由を受注者に通知した上で、工事目的物を最小限度破壊する場合、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担となる。

- 受注者は、約款(契約書含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。

- 設計図書の表示が明確でない場合は、監督員に通知して、発注者による確認を請求しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,44(A)】設計図書に記載する「配管材料」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 配管用ステンレス鋼鋼管は、一般配管用ステンレス鋼鋼管の適用範囲を超える使用圧力や、ねじ切り加工が必要な場合に使用される。

- 硬質ポリ塩化ビニル管のVP、VM、VUの3種類のうち、設計圧力の上限が最も低いものはVUである。

- 水配管用亜鉛めっき鋼管は、配管用炭素鋼鋼管(白)に比べて、亜鉛の付着量が多い。

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管のHIVPは、VPより耐熱性が優れ、給湯管として使用される。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,01~09問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,9(B)までの9問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。

- 労働安全衛生法の第一種圧力容器設置届 ―――― 労働基準監督署長

- 消防法の危険物貯蔵所設置許可申請書 ――――― 市町村長又は都道府県知事

- 消防法の消防用設備等設置届出書 ――――――― 消防長又は消防署長

- 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ―― 市町村長

過去問の解答を表示する

解答(4)

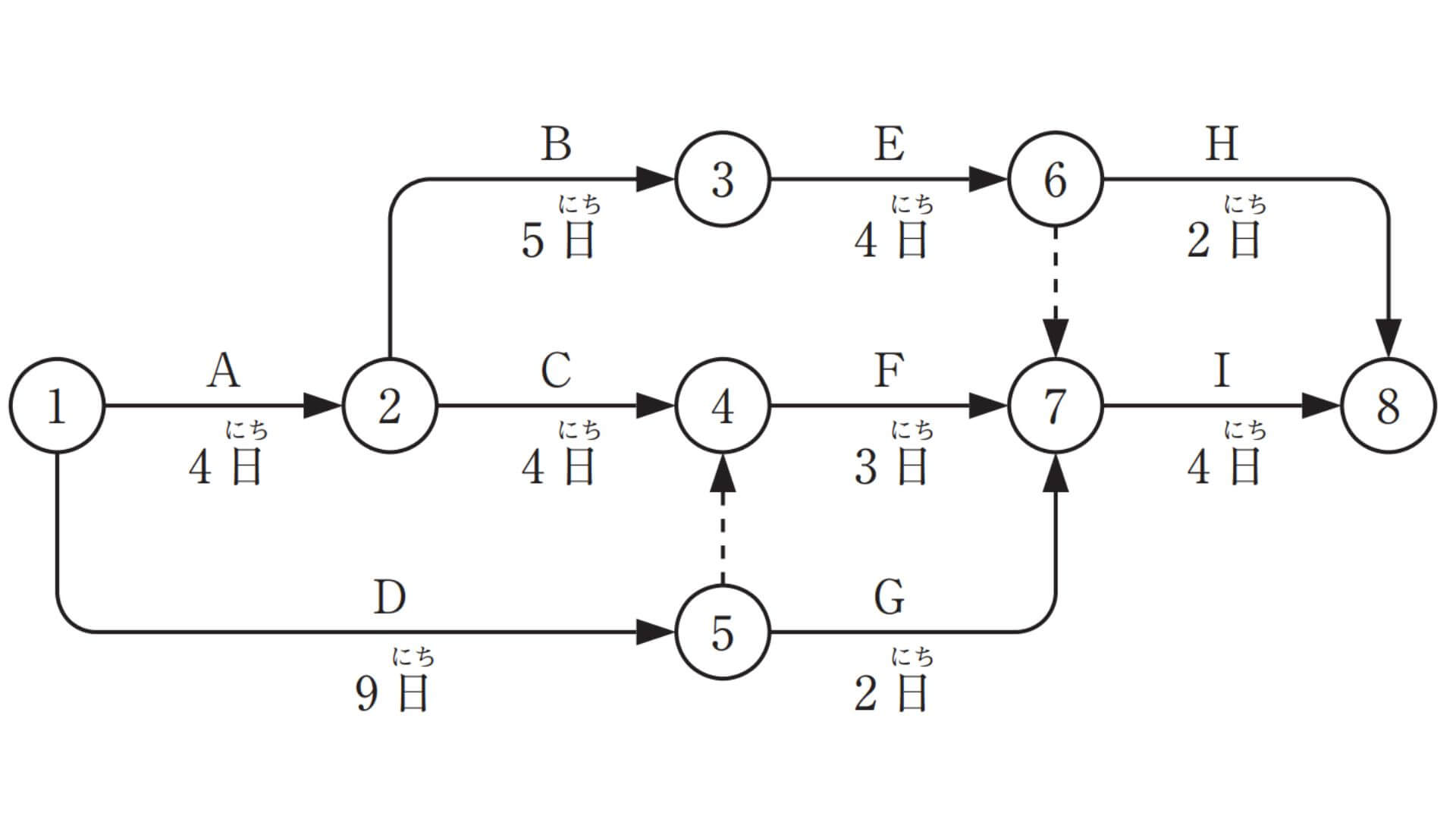

【No,2(B)】下図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。ただし、図中のイベント間のA~Iは作業内容、日数は作業日数を表す。

- クリティカルパスは1本で所要日数は17日である。

- イベント⑦の最遅完了時刻は、13日である。

- 作業Fの作業日数を1日短縮すれば、全体工期は1日短縮される。

- 作業Gのトータルフロートは2日である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,3(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 特性要因図とは、結果に影響を与える各種要因を体系的に表した図で、結果の特性とその原因となる要因の関連が示される。

- ヒストグラムは、横軸にデータの値を一定の範囲ごとに区分してとり、縦軸にそれぞれの度数をとることで、データ全体の分布が分かり、ばらつきの状況等が把握できる。

- チェックシートとは、データの確認や判断をしやすくしたシートで、品質の状況を集計、整理するものである。

- 建設工事は、現場ごとの一品生産であるため、統計的手法による品質管理は有効とならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,4(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 火気を使用する作業を行う場合は、消火器等の設置、付近の可燃物の除去、防炎シート等による養生、火花の飛散防止措置を行うとともに、作業終了後の残火確認も確実に行う。

- 不安全行動とは、手間や労力、時間やコストを省くことを優先し、労働者本人又は関係者の安全を阻害する可能性のある行動を行うことをいい、ヒューマンエラーとは区別される。

- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転業務の特別教育を修了した者に行わせる。

- 一つの荷物で重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定める。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,5(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 貯湯タンクの据付けにおいては、周囲に450mm以上の保守、点検スペースを確保するほか、加熱コイルの引抜きスペース及び内部点検用マンホール部分の点検作業用スペースを確保する。

- 機器をコンクリート基礎に据え付ける場合、基礎のコンクリートを打設後、10日が経過してから据え付ける。

- 地下オイルタンク室を構築しオイルタンクを据え付ける場合、タンクとタンク室側壁との間隔は100mm以上とする。

- 機器を吊り上げる場合、ワイヤーロープの吊り角度を大きくすると、ワイヤーロープに掛かる張力は小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 遠心ポンプの吸込み管は、できるだけ短く、空気だまりができないように配管する。

- ステンレス鋼管のフランジ接合でボルトを締付ける際は、隣のボルトを順番に締付け、片締めにならないようにする。

- 水圧試験は、配管途中もしくは隠ぺい前や埋戻し前、又は配管完了後の被覆施工前に、各区画ごとに行う。

- 冷媒配管の差込接合は、硬ろうを使用し、管内に不活性ガスを流して酸化物の生成を抑えながら接合する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- アングルフランジ工法ダクトと共板フランジ工法ダクトの横走りダクトの最大吊り間隔は、ともに3,000mmである。

- 長辺が450mmを超える亜鉛鉄板製ダクトは、保温を施さない部分に補強リブによる補強を行う。

- ダクトの曲がり部の内側曲り半径は、長方形ダクトの場合、半径方向のダクト幅の1/2以上とする。

- 長方形の防火ダンパーの吊りは、4本(長辺が300mm以下の場合は2本)吊りとする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(B)】保温、保冷の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ポリスチレンフォーム保温筒を冷水管の保温に使用する場合、保温筒1本につき2か所以上粘着テープ巻きを行うことにより、合わせ目の粘着テープ止めは省略できる。

- テープ巻き仕上げの重ね幅は15mm以上とし、立て配管の場合は、下方から上方へ巻く。

- 保温の施工において、保温筒を2層以上重ねて所要の保温厚さにする場合は、それぞれの保温筒を鉄線で巻き締める。

- スパイラルダクトの保温に帯状保温材を用いる場合は、原則として、鉄線を150mm以下のピッチでらせん状に巻き締める。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,9(B)】冷凍機の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔のインターロックを確認してから、冷凍機の起動スイッチを入れ、運転を確認する。

- 温度調節器による容量制御及び自動発停の作動を確認する。

- 停止サーモスタットの設定値が冷水温度の規定値より高いことを確認する。

- 冷水量が過度に減少した場合、断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,10~21問B 関連法規

問題番号No,10(B)からNo,21(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,10(B)】建設工事における安全管理体制に関する記述のうち「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 事業場に安全委員会を設置した場合、当該安全委員会は2月に1回以上開催するようにしなければならない。

- 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

- 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

- 安全管理者が行うべき職務には、安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(B)】建設工事における安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、高さが2m以上の足場で作業床を設けるとき、作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、原則として囲い等を設けなければならない。

- 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。

- 事業者は、作業床を設ける必要がある枠組み足場では、幅を30cm以上としなければならない。

- 事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは、原則として労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(B)】労働条件に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

- 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(B)】建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 建築物の敷地が斜面又は階段である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。

- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

- 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

- 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7の割合以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(B)】建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 延べ面積が3,000㎡を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。

- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

- 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

- 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないものはどれか。

- 工事着手の時期及び工事完成の時期

- 主任技術者又は監理技術者の氏名

- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,16(B)】元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

- 元請負人は、工事完成後における支払を受けたときは、建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から2月以内に支払わなければならない。

- 元請負人は、下請負人に対して支払う下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(B)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 窒素、IGー55又はIGー541を放射するものにあっては、防護区画に必要な消火剤の90%の量以上を1分以内に放射できるものとする。

- 貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が2以上有る場合、それぞれの防護区画又は防護対象物について計算した量のうち最大の量以上とする。

- 駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分は、局所放出方式とする。

- 防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,18(B)】スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は除く。

- 非常電源を附置する。

- 消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に、専用の単口形の送水口を附置する。

- 開放型スプリンクラーヘッドを用いる一斉開放弁又は手動式開放弁は、放水区域ごとに設ける。

- 送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(B)】分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

- 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

- 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

- 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等を、発注者に書面で報告しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】業務用冷凍空調機器の整備及び撤去等に関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

- 第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者が充塡を行わなければならない。

- 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の充塡を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に充塡証明書を交付しなければならない。

- フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなくてよい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(B)】産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 電子情報処理組織を使用する事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

- 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m2以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめその旨を保健所長に届け出なければならない。

- 産業廃棄物の処分受託者は、処分を終了した日から10日以内に、産業廃棄物管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に、産業廃棄物管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,22~29問B 施工管理法

問題番号No,22(B)からNo,29(B)までの8問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,22(B)】公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 予測できなかった大規模埋設物の撤去に要する費用は、設計図書等に特別な定めがない限り、受注者の負担ではない。

- 仮設計画は、一般的に、設計図に示されていないが、施工中に必要となる諸設備を整えることで受注者がその責任において計画するものである。

- 工事原価とは、純工事費と現場管理費を合わせた費用のことであり、現場従業員の給与等の現場経費は含まない。

- 工種別施工計画書は受注者の責任において作成されるものであるため、監督員に提出する必要はない。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,23(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- バーチャート工程表は、建設工事で広く利用されるものであり、縦軸に作業名、横軸に達成度をとり、作業間の関係が分かりやすい。

- 施工速度を速めると、直接費(労務費、材料費、仮設費等)と間接費(管理費、共通仮設費等)は、ともに増加する。

- ネットワーク工程表は、進捗の障害となる作業が明確になり、工事手順の検討が可能である。

- 計画された工程に対して、工事途中で進捗を考慮し調整することをフォローアップという。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

【No,24(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 品質基準が明確であり、再現性が確保されている製品には、抜取検査を適用する。

- 建設工事における品質管理には、水圧試験等の施工検査、試運転調整等が含まれない。

- ISO9000ファミリー規格はあらゆる組織に適用可能であり、この規格の要求事項のすべての事項を必ず守るものとして規定されている。

- 計量抜取検査を適用するには、ロットの特性値がほぼ正規分布とみなせることが前提条件である。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,25(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 災害発生の頻度を示すものを強度率、災害の規模程度を示すものを度数率という。

- 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を最優先するとともに、作業を中止して、工事現場の安全確保に努め、二次災害を防止する。

- ハインリッヒの法則では、1件の重大事故の背後には29件の軽度の事故、さらに300件のヒヤリ・ハットがあるといわれている。

- 建設工事に伴う労働災害とは、工事関係者及び工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑をいう。

過去問の解答を表示する

解答(1),(4)

【No,26(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 飲料用タンクの基礎は、コンクリート基礎と鋼製架台で、高さを600mm以上とする。

- 防振基礎に設置された振動機器は、地震力が作用したときに過大に移動しないよう基礎に耐震ストッパーをボルト等で堅固に取り付ける。

- ゲージ圧が0.2MPaを超える温水ボイラーを設置する場合、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がない場合を除き、ボイラーの最上部から上部にある構造物までの距離は、0.8m以上とする。

- 真空又は窒素加圧の状態で据え付けられた冷凍機は、機内を大気に開放した後、配管を接続する。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,27(B)】配管及び配管付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- イオン化傾向が大きく異なる異種金属管を接合する場合は、フレキシブルジョイントを介して接合する。

- 管径が100mmの屋内排水管の直管部には、15m以内の間隔で掃除口を設ける。

- 通気横走り管を通気立て管に接続する場合は、通気立て管に向かって下がり勾配とする。

- 冷温水配管に自動エア抜弁を設ける場合は、管内が正圧になる箇所に設ける。

過去問の解答を表示する

解答(1),(3)

【No,28(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 横走りダクトの振れ止め支持は、12m以下の間隔で行い、立てダクトは各階1か所以上に振れ止め支持を行う。

- コーナーボルト工法ダクトのコーナー部のシール(Nシール)は、コーナー金物とフランジ押さえ金具にシールを行う。

- 長方形ダクトの角部の継目は、ピッツバーグはぜ又はボタンパンチスナップはぜ等とし、原則として継目箇所は2か所以上とする。

- コーナーボルト工法ダクトに使用するフランジ用ガスケットの継目は、コーナー部においてオーバーラップさせる。

過去問の解答を表示する

解答(2),(4)

【No,29(B)】設備配管の腐食・防食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- ステンレス鋼管に接続する青銅製仕切弁は、弁棒を黄銅製として脱亜鉛腐食を防止する。

- 防食テープ巻きを施した鋼管は、施工時に被覆が損傷しても、鉄部が露出する陽極部面積が小さい場合、腐食によって短期間に穴があく可能性は小さい。

- 給湯管に銅管を用いる場合、曲がり部直近で、かい食が発生しないように管内流速に留意する必要がある。

- 鋼管が土中から鉄筋コンクリートの外壁を貫通する場合、鋼管が鉄筋に触れていなくてもマクロセルを形成し腐食する。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士のおすすめの問題集

1級管工事施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級管工事施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級管工事施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、10年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級管工事施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。