令和5年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【令和5年度】

1級管工事施工管理技士の令和5年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~09問B | 施工管理法 | 9問中9問解答(必須) |

| No,10~21問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

| No,22~29問B | 施工管理法 | 8問中8問解答(必須) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

- No,22~29問Bの8問で『4問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級管工事施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(A)】地球環境問題に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 温室効果ガスとは、二酸化炭素、メタン等で、「地球温暖化対策の推進に関する法律」には、対象とするガスが定義されている。

- ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、機器等での使用は禁止されていないが、国内生産は全廃されている。

- アンモニアは、オゾン層破壊係数がOの自然冷媒であるが、毒性や可燃性があり地球温暖化係数も大きい。

- 温室効果とは、日射エネルギーにより加熱された地表面からの熱放射の一部を、大気中の水蒸気、二酸化炭素等が吸収することで、大気が一定の温度に保たれることをいう。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,2(A)】温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- クロ(clo)とは、衣服の断熱性を示す単位で、事務室の執務状態では、夏が6clo、冬10clo程度である。

- メット(met)とは、人体の代謝量を示す単位で、椅座安静状態が1.0metである。

- 予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。

- 暑さ指数(WBGT)とは、暑熱環境下の熱ストレスを評価する指数で、熱中症の予防の判断に使われ単位は℃である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,3(A)】空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 燃焼において、空気中の酸素濃度が18.5%を下回ると、不完全燃焼による一酸化炭素の発生量が多くなる。

- 一酸化炭素は、無色無臭であるが、人体に有害なガスである。

- 窒素酸化物の発生の仕組みには、主なものとして、燃焼空気中の窒素からのサーマルNOxと、燃料中の窒素化合物からのフューエルNOxがある。

- 人体からの二酸化炭素発生量は、作業状態によって変化し、エネルギー代謝量に反比例する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,4(A)】流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値であり、粘性の流体運動に及ぼす影響を示す。

- ベルヌーイの定理は、流体の持っている運動エネルギー、重力による位置エネルギー及び圧力によるエネルギーの和が流線に沿って一定であることを示している。

- 水の粘性係数は、圧力が一定の場合、水温の低下とともに大きくなる。

- 空気の粘性係数は、圧力が一定の場合、温度の低下とともに小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,5(A)】流体が直管路を流れている場合、流速が3倍となったとき、摩擦による圧力損失の変化後の倍率として、適当なものはどれか。

ただし、圧力損失は、ダルシー・ワイスバッハの式によるものとし、流速以外は同じとする。

- 1/9倍

- 1/3倍

- 3倍

- 9倍

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,6(A)】ウォーターハンマーに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 流体の流速と圧力上昇は反比例する。

- ジュコフスキーの式により圧力上昇は求められる。

- 鋼管より硬質塩化ビニル管の方が発生しにくい。

- 流体の密度が大きいほど、圧力上昇は大きくなる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,7(A)】熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 比熱比とは、定圧比熱を定容比熱で除した値で、気体では常に1より大きい。

- エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量で、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。

- エントロピーは、不可逆変化が生じると必ず減少する。

- カルノーサイクルは、等温膨張、断熱膨張、等温圧縮、断熱圧縮の4つの過程からなる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,8(A)】伝熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 熱放射は、電磁波で熱エネルギーが移動する現象であり、その伝達には媒体の存在を必要とせず真空中でも生じる。

- 流体内において、温度の不均一に基づく密度差で浮力が生じ、流動が起こる場合の熱移動を強制対流熱伝達という。

- 均質な固体内部において熱伝導により移動する熱量は、その固体内の温度勾配に比例する。

- 伝熱現象には、熱伝導、対流及び熱放射がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,9(A)】冷却に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷媒を使用した冷却は、冷媒が蒸発する際に必要な熱を冷却する物体から奪うことによりおこる。

- 冷媒に使用される主なものには、アンモニア、フロン類、水等がある。

- 蒸発した冷媒を液化するためには、圧縮機を用いて機械的に圧縮する方法や吸収剤等により吸収する方法がある。

- 単段圧縮冷凍サイクルでは、蒸発温度を高く、凝縮温度を低くすると成績係数は小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,10(A)】金属材料の腐食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 異種金属接触腐食とは、貴な金属と卑な金属が水中等で接触することにより、卑な金属が腐食することをいう。

- 開放系配管における炭素鋼の腐食速度は、水温の上昇とともに増加し80℃あたりを境に減少する。

- 炭素鋼は、管内流速が速くなると腐食速度は減少するが、金属表面の不動態化が促進される流速域だけは腐食速度が増加する。

- すきま腐食とは、配管のフランジ接合部等のわずかなすきま部において酸素濃淡電池を構成し腐食を起こすことをいう。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,11(A)】電気設備工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 金属管工事における三相3線式回路の電線は、1回路の電線全部を同一の金属管内に収める。

- CD管(合成樹脂製可とう電線管)は、一般的に、直接コンクリートに埋め込んで施設する。

- 電線の接続は、管内で行わず、プルボックス等の内部で行う。

- PF管(合成樹脂製可とう電線管)相互の接続は、直接接続とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,12(A)】三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- インバータ制御は高調波が発生するため、フィルタ等の高調波対策が必要である。

- 直入れ始動方式では、一般的に、始動電流は定格電流の2倍程度となる。

- 出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。

- 三相の電線のうちいずれかの2線を入れ替えると、回転方向が逆向きになる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,13(A)】鉄筋コンクリート造の建築物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 柱の鉄筋のかぶり厚さは、主筋の外側からコンクリートの表面までの最短距離をいう。

- 耐震壁は、地震に対して有効であり、バランスよく配置しなければならない。

- コンクリート壁の特定の箇所に、ひび割れを集中させるために設ける目地を、ひび割れ誘発目地という。

- 鉄筋とコンクリートは、常温では線膨張係数がほぼ等しい。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,14(A)】鉄筋コンクリート造の梁に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同じ大きさの二つの梁貫通孔の中心間隔は、梁貫通孔の径の3倍以上とする。

- 梁貫通孔の径の大きさは、梁せいの1/2以下とする。

- 梁の側面のせき板は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm2以上で取り外すことができる。

- 梁の幅止め筋は、コンクリート打設時にあばら筋(スターラップ)のはらみを防止する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】建築計画に関する記述のうち、夏期の省エネルギーの観点から、適当でないものはどれか。

- 建物の平面形状が長方形の場合、長辺が東西面となるように計画する。

- 外壁面積に対する窓面積の比率を小さくする。

- 外壁の色は、日射吸収率の小さい白色系とする。

- 外壁の塗装には、太陽光の赤外線を反射し、建物の温度上昇の抑制に効果のある塗料を使用する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。

- 床吹出し方式は、暖房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きい。

- 定風量単一ダクト方式は、各室で時刻別負荷変動パターンが異なる場合、各室間で温度のアンバランスが生じやすい。

- ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べ、外気冷房の効果が得にくい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(A)】空気調和計画において、「空気調和系統の区分」と「ゾーニング」の組合せとして、適当でないものはどれか。

- ぺリメーターゾーン系統とインテリアゾーン系統 ――― 空気清浄度別

- 一般事務室系統と会議室系統 ―――――――――――― 使用時間別

- 一般事務室系統とサーバー室系統 ―――――――――― 温湿度条件別

- 一般事務室系統と食堂系統 ――――――――――――― 負荷傾向別

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(A)】熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 実効温度差は、地域、方位、時刻だけではなく壁体の断面構成によっても異なる。

- サッシからの隙間風負荷は、室内を正圧に保つことができる場合は見込まなくてよい。

- 熱伝導率は、物質に固有な物性値であり、その単位はW /(m・K)である。

- 熱通過率は、壁体の構造が同じであれば、その表面における気流の速度には影響されない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,19(A)】空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間を閉とする。

- CO²濃度制御は、CO²濃度センサーと外気ダンパーにより外気導入量を制御し、室内のCO²濃度を設定した値にする。

- 冷却塔の送風機は、外気温度により二位置制御とする。

- 冷凍機の台数制御は、運転時間や運転回数が均等となるようにローテーションを行う。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(A)】コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コージェネレーションシステムの発電システムは、所定の条件を満たせば消防法における非常電源として兼用が可能である。

- コージェネレーションシステムは、排熱を高温から低温に向けて順次多段階に活用するカスケード利用を行うように配慮する。

- 受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力と商用電力を接続し、一体的に供給する方式である。

- 燃料電池を用いるコージェネレーションシステムは、原動機を用いるコージェネレーションシステムと比べて発電効率が低い。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(A)】ヒートポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 電気式の場合、除霜運転は、一般的に、四方弁を冷房サイクルに切り替えて行う。

- 暖房では、圧縮された冷媒が凝縮器で放熱する熱エネルギーを使用する。

- 空気熱源では、外気温度が高くなると暖房能力が低下する。

- 地下水等の熱を利用する場合の適応条件としては、容易に得られること、量が豊富でその時間的変化が少ないこと等があげられる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

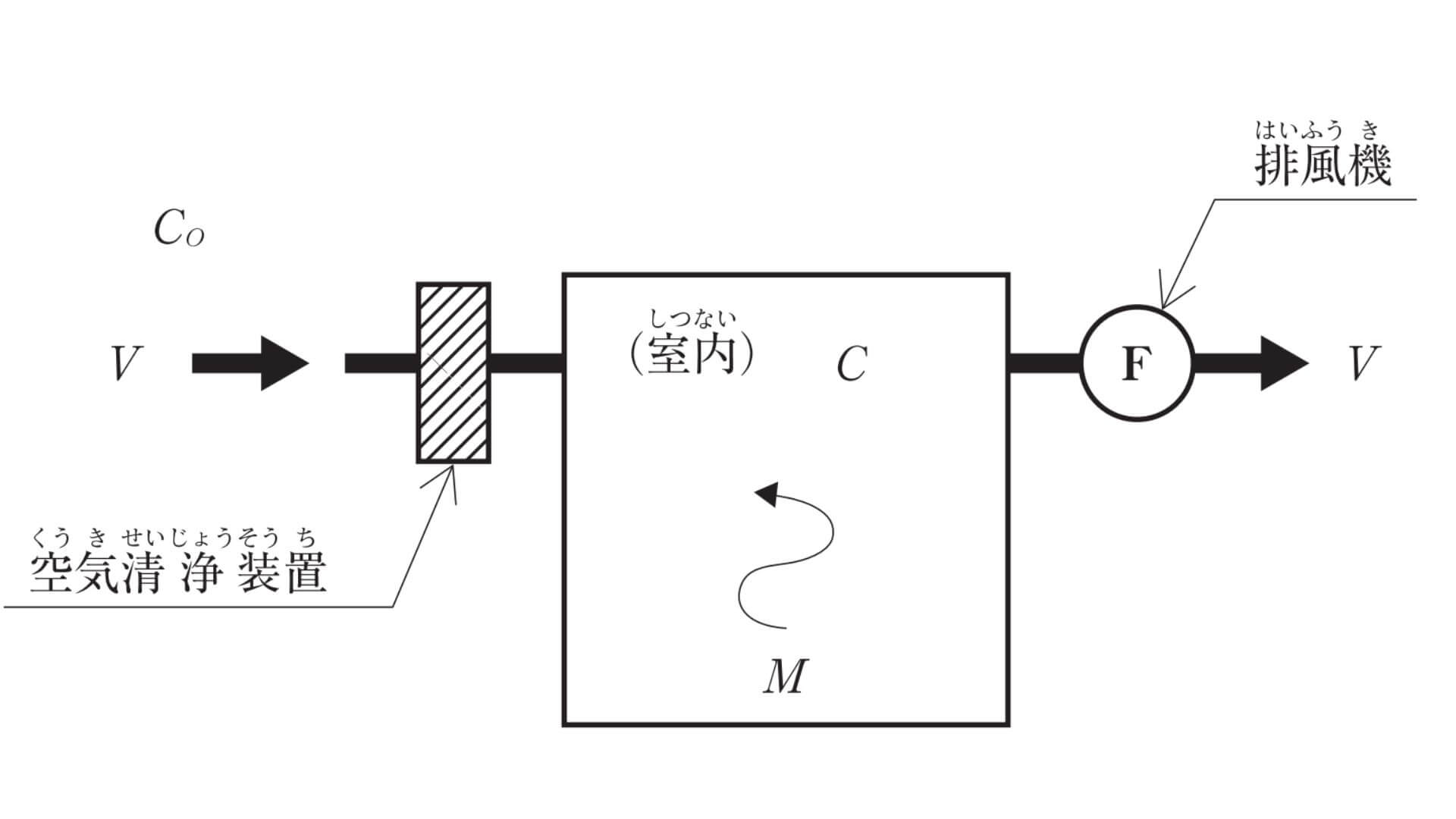

【No,22(A)】下図に示すように、空気清浄装置を介した外気で室の換気を行う場合、定常状態における換気量(V)の計算式として、適当なものはどれか。

ここに、

V:換気量=外気量〔m³/h〕

M:室内の汚染物質発生量〔mg/h〕

C:室内の汚染物質濃度〔mg/m³〕

Co:外気の汚染物質濃度〔mg/m³〕

η:空気清浄装置の汚染物質の捕集率

- V = M / C – (1 + η) Co

- V = M / Co + (1 + η) C

- V = M / C – (1 – η) Co

- V = M / Co + (1 + η) C

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(A)】エレベーター機械室において発生した熱を、換気設備によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。

ただし、エレベーター機器の発熱量は6kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m³とする。

- 1,800m³/h

- 2,400m³/h

- 3,600m³/h

- 4,000m³/h

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」による、避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。

- 排煙ダクトは、可燃物から100mm以上離すか、又は厚さ50mm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。

- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーは、作動温度280℃のものを使用する。

- 排煙口の吸込み風速は10m/s以下、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。

- 排煙口の同時開放条件を設定する場合、通常は隣接する2防煙区画が同時開放するものとする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」による、避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。

- 機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機風量は、6m³/s以上とする。

- 防煙垂れ壁は、原則として、天井面より50cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものとする。

- 自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画に代えて垂れ壁による区画としてもよい。

- 同一防煙区画内に可動間仕切りがある場合、間仕切られるそれぞれの室に排煙口を設け連動させる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,26(A)】上水道施設に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浄水施設には消毒設備を設け、需要家の給水栓における水の残留塩素濃度は、遊離残留塩素の場合0.1mg/L以上保持できるようにする。

- 取水施設は、取水された原水を浄水施設まで導く施設であり、その方式には自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。

- 凝集池には、原水中に浮遊している砂等の粒子を短時間に沈殿除去させるために水道用硫酸アルミニウム等を注入する。

- 配水施設は、配水池、ポンプ等で構成され、浄化した水を給水区域の需要家にその必要とする水圧で所要量を配水するための施設である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 分流式の汚水管きょは、合流式に比べ小口径のため、管きょの勾配が急になり埋設が深くなる場合がある。

- 流域下水道とは、2以上の市町村の区域における下水又は雨水を排除するものをいう。

- 管きょ内で必要とする最小流速は、雨水管きょに比べて、汚水管きょの方が小さい。

- 分流式の下水道では、降雨の規模によっては、処理施設を経ない汚水が公共用水域に放流されることがある。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水道直結増圧ポンプの給水量は、瞬時最大予想給水量以上とする。

- 受水タンクの有効容量は、一般的に、1日使用水量の半分程度とする。

- 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間平均給水量とする。

- 水道直結増圧ポンプの揚程には、配水管内の最低動水圧も関係する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- クロスコネクション防止対策として、飲料用給水管と飲料用以外の給水管は、異なる配管材を用いる。

- 器具給水負荷単位法で瞬時最大給水流量を算定する場合、器具給水負荷単位数に器具の個数による同時使用率を乗じて求める。

- 住戸数から瞬時最大給水流量を算定する場合、住戸数により段階的に算定式が異なる。

- 水使用時間率と器具給水単位による方法で配管サイズを決定する際は、任意利用形態か集中利用形態かを確認する必要がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 架橋ポリエチレン管の線膨張係数は、ステンレス鋼管の数値よりも小さい。

- 真空式温水発生機と無圧式温水発生機は、熱交換方式の違いはあるが、特徴が類似しており、水温が100℃を超えることはない。

- 中央式給湯設備の返湯管径は、循環流量と管内流速により求める。

- 循環配管をリバースリターン方式とすると、最遠端の管路に湯が最もよく循環することになるため採用しない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 建物・敷地内では、汚水と雑排水を同一排水系統とすることを合流式というが、公共下水道では、汚水及び雑排水と雨水を同一排水系統とすることを合流式という。

- 器具排水負荷単位は、洗面器の最大排水流量28.5L/minを基準単位1としている。

- 排水時に排水管内に圧力変動が生じ、主に負圧変動によって、トラップの封水が排水管側に吸い込まれてしまう現象を自己サイホン作用という。

- 排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管に繊維モルタルで被覆したものである。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,32(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。

- ループ通気管の管径は、その排水横枝管と通気立て管の管径のうち、いずれか小さい方の1/2以上とする。

- 通気管末端の開口部は、戸や窓その他開口部の上端より400mm以上立ち上げていれば、水平方向の離隔制限はない。

- 器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離は600mm以下とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,33(A)】排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水槽に設置する排水用水中モーターポンプは、一般的に、排水槽の有効貯水量を10~20分で排出する能力とする。

- 排水用水中モーターポンプは、汚水用、雑排水用及び汚物用に区分され、汚水用は固形物をほとんど含まない水を排水するポンプである。

- 排水ポンプは、一般的に、水中モーターポンプとし、2台一組で設置する。

- 汚水排水ますの底部には、インバートを設けて、上流側管底と下流側管底の段差がないようにフラットに仕上げる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,34(A)】消火設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 屋内消火栓設備は、現場に到着した公設消防隊が使用するために設置されるもので、加圧した水をノズルから消火対象物に噴射させて、冷却効果を利用して消火するものである。

- スプリンクラー消火設備は、火災を初期段階で自動的に消火する設備であり、水を消火剤とし、冷却効果を利用して消火するものである。

- 泡消火設備は、水と泡原液を混合させて作る泡水溶液を放出し、燃焼物を厚い泡で覆うことで空気を遮断し、窒息と冷却の効果を利用して消火するものである。

- 不活性ガス消火設備には、イナートガス消火設備と二酸化炭素消火設備があり、不活性ガスを空気中に放出して酸素の容積比を低下させ窒息効果を利用して消火するものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 供給ガスの発熱量は、一般的に、総発熱量(高発熱量)から排ガス中の水蒸気が持つ蒸発熱を差し引いた低発熱量で表される。

- 都市ガスの種類は、数字とアルファベットの組合せで表し、A、B、Cは燃焼速度を示しAが最も遅く、B、Cの順で速くなる。

- 都市ガス配管の試験は、最高使用圧力以上の圧力で気密試験を行い、漏洩がないことを確認する。

- 液化石油ガス(LPG)設備に用いる配管は、0.8MPa以上の圧力で行う耐圧試験に合格したものとする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,36(A)】浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浄化槽は、し尿、雑排水、工場排水、雨水等を処理する設備又は施設である。

- 浄化槽の生物学的処理には、生物膜法や活性汚泥法がある。

- 生物膜法は、接触材に付着した生物膜で浄化する方式であり、回転板接触方式、接触ばっ気方式等がある。

- 活性汚泥法は、水中に浮遊する微生物を利用し浄化する方式であり、長時間ばっ気方式、標準活性汚泥方式等がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,37(A)】浄化槽の処理対象人員の算定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 体育館は、延べ面積に定数を乗じて算定する。

- 公衆便所は、利用人員に定数を乗じて算定する。

- 事務所は、業務用厨房設備の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

- ホテル・旅館は、結婚式場又は宴会場の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 遠心冷凍機の容量制御には、圧縮機に設けた吸込みベーンの開度を変えることで冷媒ガス流入量を制御する吸込みベーン制御がある。

- 蒸気を加熱源とする吸収冷凍機の容量制御には、再生器に入る蒸気量を制御する方法がある。

- 遠心冷凍機は、往復動冷凍機に比べて、負荷変動に対する追従性がよく、容量制御も容易である。

- 吸収冷凍機は、運転中も機内が大気圧以下のため、加熱源に蒸気を使用する場合でも、圧力容器の規則は適用されない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,39(A)】冷却塔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 開放式冷却塔は、冷却水の一部を蒸発させて、その蒸発潜熱により冷却水温度を下げる装置である。

- 開放式冷却塔には、充てん材を通過して滴下する水滴の塔外飛散防止として塔本体の外部側面にエリミネーターを設けている。

- 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて熱交換器等の空気抵抗が大きくなるため、送風機の動力が大きくなる。

- 外気温度が低い冬季や湿度の高い梅雨期に運転する場合には、周囲の空気より高温で飽和状態に近い冷却塔の吐出し空気が、外気と混合して白煙を発生する場合がある。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,40(A)】全熱交換器に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 全熱交換器は、建物からの排気と導入外気を熱交換させ、顕熱と潜熱を同時に熱回収できる装置で省エネルギーが図れる。

- 回転形全熱交換器は、給気側と排気側をセパレートしたケーシング内にハニカムロータを設置し回転させる構造で、給気と排気は直交方向に流れる。

- 静止形全熱交換器は、給排気を隔てる仕切板と間隔板で構成され、給気と排気は混り合うことはほとんどない。

- 回転形全熱交換器は、一般的に、顕熱交換効率と潜熱交換効率は、ほぼ同じ値である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,41(A)】配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い部分に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。

- 配管用炭素鋼鋼管(白)は、水配管用亜鉛めっき鋼管よりも亜鉛付着量が多いため、耐食性に優れている。

- 外ねじ式仕切弁は、ハンドルを回転させることにより弁棒が昇降することから、外部から弁の開度を確認することができる。

- 架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管である。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,42(A)】ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ピストンダンパーは、消火ガス放出時にピストンレリーザーにより自動的に閉鎖する機構を有する。

- グラスウール製ダクトは、ダクト内温度が75℃以下の範囲で使用する。

- スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をスパイラル状に甲はぜ機械がけしたもので、甲はぜが補強の役目を果たすため強度は高い。

- 断面積が等しい円形ダクトと長方形ダクトでは、風量と材質が同じ場合、単位長さ当たりの圧力損失は長方形ダクトのほうが小さい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

- 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

- 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

- 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,44(A)】設計図書に記載する「配管材料」とその「記号(規格)」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) ―――― SGP−VA(JWWA)

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ――――――― SGP−VD(JWWA)

- リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ――――――― RS−VU(JIS)

- 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(白) ――― SGP−PB(JWWA)

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,01~09問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,9(B)までの9問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の着工に伴う「届出書等」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。

- 高圧ガス製造許可申請書 ――――――― 労働基準監督署長

- 特定施設設置届出書(騒音) ――――― 市町村長

- 特定建設作業実施届出書(振動) ――― 市町村長

- 小型ボイラー設置報告書 ――――――― 労働基準監督署長

過去問の解答を表示する

解答(1)

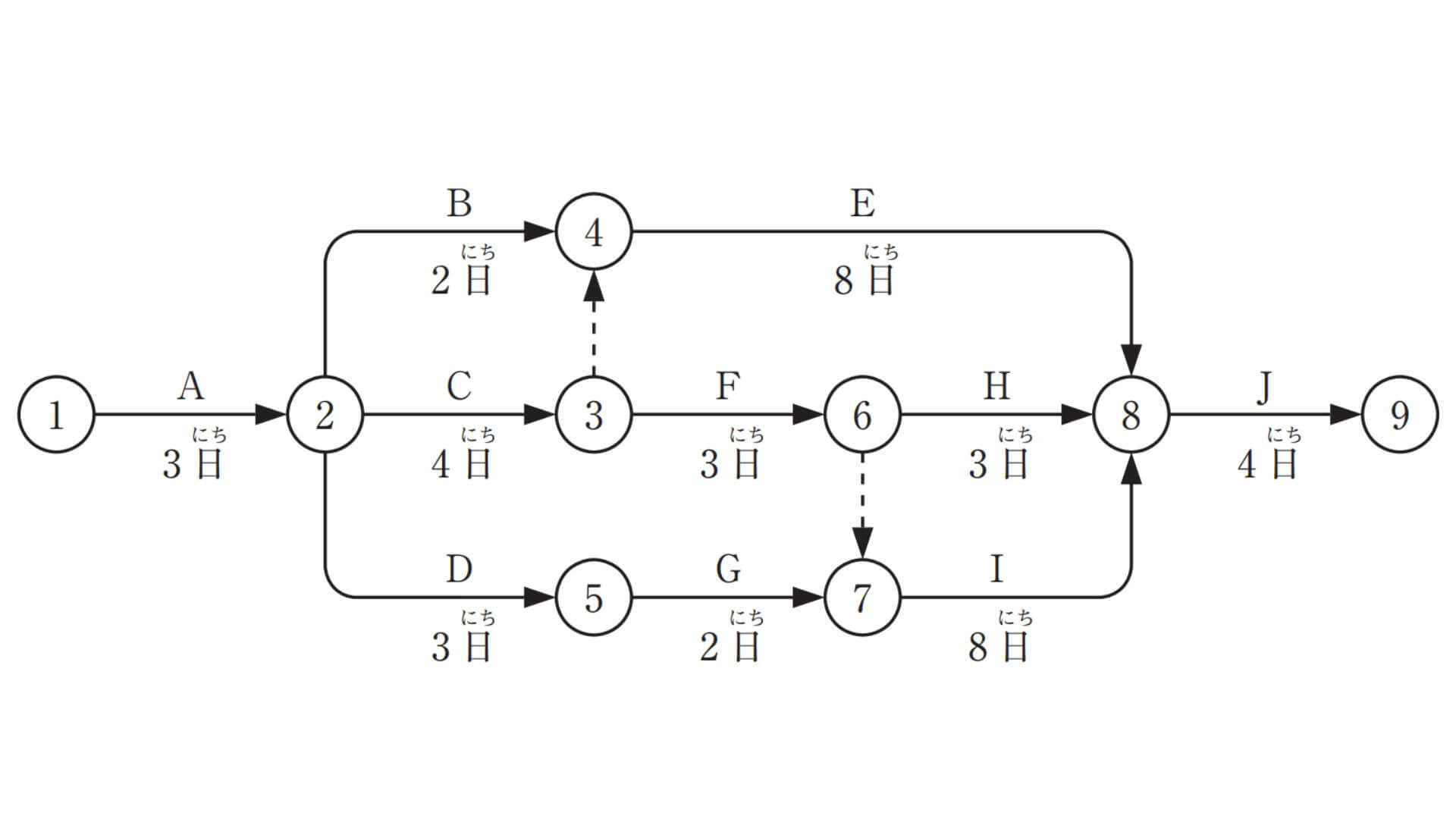

【No,2(B)】下図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、図中のイベント間のA〜Jは作業内容、日数は作業日数を表す。

- クリティカルパスは①→②→⑤→⑦→⑧→⑨である。

- 作業Dの作業日数を1日短縮しても、全体工期は1日短縮とはならない。

- イベント⑧の最早開始時刻、最遅完了時刻はともに18日である。

- 作業Bのインターフェアリングフロートは3日である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,3(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- デミングサークルの目的は、作業において、計画(P)→実施(D)→点検(C)→改善(A)の4つの段階を繰り返し、品質を向上させ改善を図ることである。

- 品質計画を具現化するためのQC工程図は、一連の工程の流れに沿い、管理項目、管理水準、管理方法等を設定し、管理値を外れた場合の処置方法等を定めておくものである。

- 特性要因図は、大きな不良項目、不良項目の順位、各不良項目が全体に占める割合等を読み取ることができる。

- 品質管理を行うことによる効果には、品質の向上以外にも、手直しの減少、工事原価の低減等がある。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,4(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- リスクアセスメントとは、事業場に潜在する危険性又は有害性を見つけ出し、それによるリスクを見積り、リスクレベルから優先度を定めリスクを除去、低減する手法である。

- 金属アーク溶接作業時は特定化学物質作業主任者を選任して、呼吸用保護具の使用状況を監視させる。

- 事業者は、解体作業前に対象建築物内で使用されているすべての材料について、石綿等の使用の有無の調査を行わなければならない。

- 安全データシート(SDS)は、化学物質等を使用する際の安全性を確保するため、取り扱う側から供給者側に危険性・有害性に関する情報を報告するためのものである。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 床置形ファンコイルユニットは、壁面より60mm程度離して据え付ける。

- 吸収冷温水機は、基礎コンクリート打込み後適切な養生を行い、5日経過した後に据え付ける。

- 冷凍機は、凝縮器のチューブ引出し用として有効な空間を確保するとともに、周囲に保守点検スペースを確保して据え付ける。

- 機器の据付けにおいて、耐震計算をする場合、地震力は機器の重心に作用するものとして計算を行う。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,6(B)】配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 蒸気管の横走り管を、形鋼振れ止め支持により下方より支持する場合には、ローラ金物等を使用する。

- 硬質塩化ビニルライニング鋼管の切断は、チップソーカッターを使用する。

- 周囲の気温が0℃以下の場合は、原則として溶接作業を行わない。

- 空気調和機への冷温水量を調整する混合型電動三方弁は、一般的に、冷温水管の還り管に設ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(B)】ダクトの施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コーナーボルト工法ダクトのフランジ押さえ金具は再使用しない。

- 低圧ダクトは、常用圧力(運転時におけるダクト内圧)が±700Pa以下の部分に使用する。

- アングルフランジ工法ダクトは、フランジ接合部分の鉄板の折返しを5mm以上とする。

- 共板フランジ工法ダクトは、フランジ用ガスケットの厚さが5mm以上のものを使用する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,8(B)】保温、保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 横走り配管に取り付ける保温筒の抱合せ目地は、管の横側に位置するように取り付ける。

- 蒸気管が壁又は床を貫通する場合、伸縮を考慮し貫通部及びその前後25mm程度は保温を行わない。

- 保温材の熱伝導率は、温度の上昇に伴い大きくなる。

- グラスウール保温材は、密度が大きい方が熱伝導率は大きい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(B)】機器の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷凍機は、冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔とのインターロックを確認する。

- 冷却塔は、冷却水の運転水位や散水状態、ボールタップの作動状況等を確認する。

- ポンプの軸受け部の温度は、周囲の空気温度より40℃以上高くなっていないことを確認する。

- 排水用水中モーターポンプは、排水槽の満水警報の発報により、自動交互運転することを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,10~21問B 関連法規

問題番号No,10(B)からNo,21(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,10(B)】腐食、防食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷温水管に用いる配管用炭素鋼鋼管(白)は、溝状腐食が発生しにくい鍛接鋼管や耐溝状腐食電縫鋼管を使用する。

- 電気防食法における流電陽極方式は、マグネシウム合金等を犠牲陽極として使用する。

- 配管用炭素鋼鋼管(白)は、pH値が低くなるほど腐食は進行せず、pH値が高くなるほど腐食が進行する。

- 自然電位が大きく相違する配管を接続する場合は、絶縁物を介して接続し、ガルバニック腐食を防止する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,11(B)】建設工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、各週ごとに、作業場所の巡視を行わなければならない。

- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。

- 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。

- 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者としなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,12(B)】建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

- 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない。

- 事業者は、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない。

- 事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務の指揮を行わせなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,13(B)】労働条件に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

- 使用者は、満18才に満たない者を、最大積載荷重が1tの人荷共用のエレベーターの運転の業務に就かせてはならない。

- 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,14(B)】建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

- 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

- 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

- 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,15(B)】建築設備に関する記述のうち「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/15以上 1/10以下とする。

- ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上とする。

- 空気調和設備の風道を、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結する場合、接続部に防煙ダンパーを設ける。

- 風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画との間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,16(B)】建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当しないものはどれか。

- 建築工事業

- 機械器具設置工事業

- 管工事業

- 土木工事業

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,17(B)】建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。

- 主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、その下請負人に関する事項として、健康保険等の加入状況を施工体制台帳に記載しなければならない。

- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の目的物の引渡しをするまで、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(B)】消防用設備等に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

- 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

- 消火活動上必要な施設には、排煙設備は含まれない。

- 消火設備には、水バケツは含まれる。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,19(B)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 手動式の起動装置は、2以下の防護区画又は防護対象物ごとに設ける。

- 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、当該設備を有効に1時間作動できる容量以上とする。

- 貯蔵容器は、防護区画以外の場所に設ける。

- 配管は、専用とし落差は50m以下とする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,20(B)】「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の特定建築物の維持管理に関して、空気調和設備を設けている場合の空気環境における「管理項目」とおおむね適合すべきとされる「管理基準」の組合せとして、誤っているものはどれか。

- 一酸化炭素の含有率 ―――― 100万分の6以下

- ホルムアルデヒドの量 ――― 1.0mg/m3以下

- 浮遊粉じんの量 ―――――― 0.15mg/m3以下

- 相対湿度 ――――――――― 40%以上70%以下

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,21(B)】フロンに関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 第一種特定製品とは、エアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器のうち、業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。

- 第二種特定製品とは、自動車(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の対象のものに限る。)に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。

- 第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品に、冷媒としてフロン類を充塡することや回収することを業とし行う者として、都道府県知事の登録を受けた者をいう。

- フロン類破壊業者とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業とし行う者として、都道府県知事の許可を受けた者をいう。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,22~29問B 施工管理法

問題番号No,22(B)からNo,29(B)までの8問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,22(B)】産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者である。

- 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、委託契約は書面により行い、委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存する。

- 事業者は、自らその産業廃棄物を収集又は運搬する場合、運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨と、事業者名を表示しなければならない。

- 産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名等を情報処理センターに登録したときも、産業廃棄物管理票は必要である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,23(B)】公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。

- 仮設、施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、特に定めがない場合、受注者がその責任において定める。

- 道路を使用した機器搬入の計画があるときは、道路使用許可申請書を、工事着工前に警察署長に提出する。

- ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。

過去問の解答を表示する

解答(1),(4)

【No,24(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- ネットワーク工程表のクリティカルパス以外の作業は、フロートを消化してもクリティカルパスになることはない。

- ネットワーク工程表で、点線の矢印で示したものをダミーというが、この経路はクリティカルパスになることはない。

- 配員計画とは、経済的かつ合理的となるよう各作業の作業人数を調整し、人員の平準化を図ることで、マンパワースケジューリングともいう。

- 労務費、材料費、仮設費等の直接費と間接費を合わせた総工事費が最小となる経済的な施工速度を経済速度といい、このときの工期を最適工期という。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

【No,25(B)】検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 検査とは、品質を確認し適否を判定するもので、全数検査と抜取検査がある。

- 品物を破壊しなければ検査の目的を達しないもの、あるいは、試験を行ったら商品価値がなくなるものは、全数検査を適用する。

- 多数の製品や材料等の中から確実に良品のみを選別する場合、抜取検査を適用する。

- 取外し困難な機器の試験、配管の水圧試験等には、全数検査を適用する。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,26(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 労働災害により休業した場合の休業日数の数え方は、休業事由が発生した翌日から数え、休業期間内に休日等が含まれる場合は、これを除いた暦日数が休業日数となる。

- 5S活動とは、安全で健康な職場づくりと生産性の向上を目指す活動のことで、「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5つをいう。

- 要求性能墜落制止用器具は、定期点検を1年に1回行う必要があり、点検で異常がない場合でも材質の劣化を考慮してハーネス(ベルト)は定期的に交換することが推奨されている。

- 一つ目の就業場所での勤務が終了した後に、二つ目の就業場所へ向かう途中で負傷した場合は通勤災害である。

過去問の解答を表示する

解答(1),(3)

【No,27(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 真空又は窒素加圧の状態で搬入された冷凍機は、据付け時に気密保持されていることを確認する。

- 天井スラブの下面において、あと施工アンカーを上向きで施工する場合、接着系アンカーを使用する。

- Vベルト駆動の送風機は、Vベルトが上側引張りとなるように設置する。

- チリングユニットは、電動機の回転による振動が発生するため、基礎と本体の間には防振材を設置する。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,28(B)】配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- Uボルトは、配管軸方向の滑りに対する拘束力が小さいため、配管の固定支持には使用しない。

- ポンプ回りの逆止め弁で、全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。

- 空気調和機に接続する冷温水配管は、コイル上部から流入し、コイル下部に流出するよう接続する。

- 単式伸縮管継手を設ける場合は、継手本体を固定して、継手両側の近傍に配管ガイドを設ける。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,29(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- スパイラルダクトの横走りダクトの吊り間隔は、4,000mm以下とする。

- 共板フランジ工法のフランジ押さえ金具は、ダクト寸法にかかわらずフランジ辺の中央に1箇所取り付ける。

- 排煙ダクトに使用する亜鉛鉄板製の長方形ダクトは、高圧ダクトの板厚とする。

- 変風量(VAV)ユニットは、ユニット入口側ダクト長辺の寸法と同じ長さの直管を上流側に設け取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(2),(4)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士のおすすめの問題集

1級管工事施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級管工事施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級管工事施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、10年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級管工事施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。