令和4年度の1級管工事施工管理技士の過去問と解答となります!

1級管工事施工管理技士の過去問【令和4年度】

1級管工事施工管理技士の令和4年度の過去問と解答を掲載しています。

| 出題 | 出題項目 | 出題選択 |

|---|---|---|

| No,01~14問A | 一般原論、電気・建築 | 14問中14問解答(必須) |

| No,15~37問A | 空調、給排水衛生 | 23問中12問解答(選択) |

| No,38~44問A | 機器材料、設計図書 | 7問中7問解答(必須) |

| No,01~09問B | 施工管理法 | 9問中9問解答(必須) |

| No,10~21問B | 関連法規 | 12問中10問解答(選択) |

| No,22~29問B | 施工管理法 | 8問中8問解答(必須) |

《1級管工事の合格基準》

- 73問中60問を解答し『36問』以上に正解すること

- No,22~29問Bの8問で『4問』以上に正解すること

上記2項目を達成することで1級管工事施工管理技士の第1次検定に合格となります。

【過去問】No,01~14問A 一般原論、電気・建築

問題番号No,1(A)からNo,14(A)までの14問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(A)】地球環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 我が国の温室効果ガスの総排出量は、2013年頃より減少に転じており、主な温室効果ガスのうち二酸化炭素、ハイドロフルオロカーボン類ともに減少している。

- SDGsとは、国連サミットで採択された持続可能でより良い世界を目指すための国際目標であり、17のゴールから構成されている。

- 酸性雨は、大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物が溶け込んで、一般的に、pH値が5.6以下の酸性となった雨等のことで、湖沼や森林の生態系に悪影響を与える。

- オゾン層を保護するため、フロン類の製造から廃棄までに携わる全ての主体に法令の順守を求める「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が平成27年に施行されている。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,2(A)】冬季における外壁の結露に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 室内空気の流動が少なくなると、壁面の表面温度が低下し、結露を生じやすい。

- 外壁に断熱材を用いると、熱通過率が小さくなり結露を生じにくい。

- 多層壁の構造体の内部における各点の水蒸気分圧を、その点における飽和水蒸気圧より低くすることにより、結露を防止することができる。

- 暖房をしている室内では、一般的に、天井付近に比べて床付近の方が結露を生じにくい。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,3(A)】室内の空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 浮遊粉じんのうち、直径が10μm以下のものは、人体への影響があるとされている。

- 一酸化炭素は無色無臭で、二酸化炭素より比重が大きいガスである。

- 空気中の二酸化炭素濃度が20%程度以上になると、人体に致命的な影響を与える。

- ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の揮発性有機化合物(VOCs)は、シックビル症候群の主要因とされている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,4(A)】流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 管種以外の条件が同じ場合、硬質塩化ビニル管は鋼管よりウォーターハンマーが発生しやすい。

- キャビテーションとは、流体の静圧が局部的に飽和蒸気圧より低下し、気泡が発生する現象をいう。

- 流体の粘性による摩擦応力の影響は、一般的に、壁面近くで顕著に現れる。

- 液体の自由な表面で、その液面を縮小しようとする性質により表面に働く力を、表面張力という。

過去問の解答を表示する

解答(1)

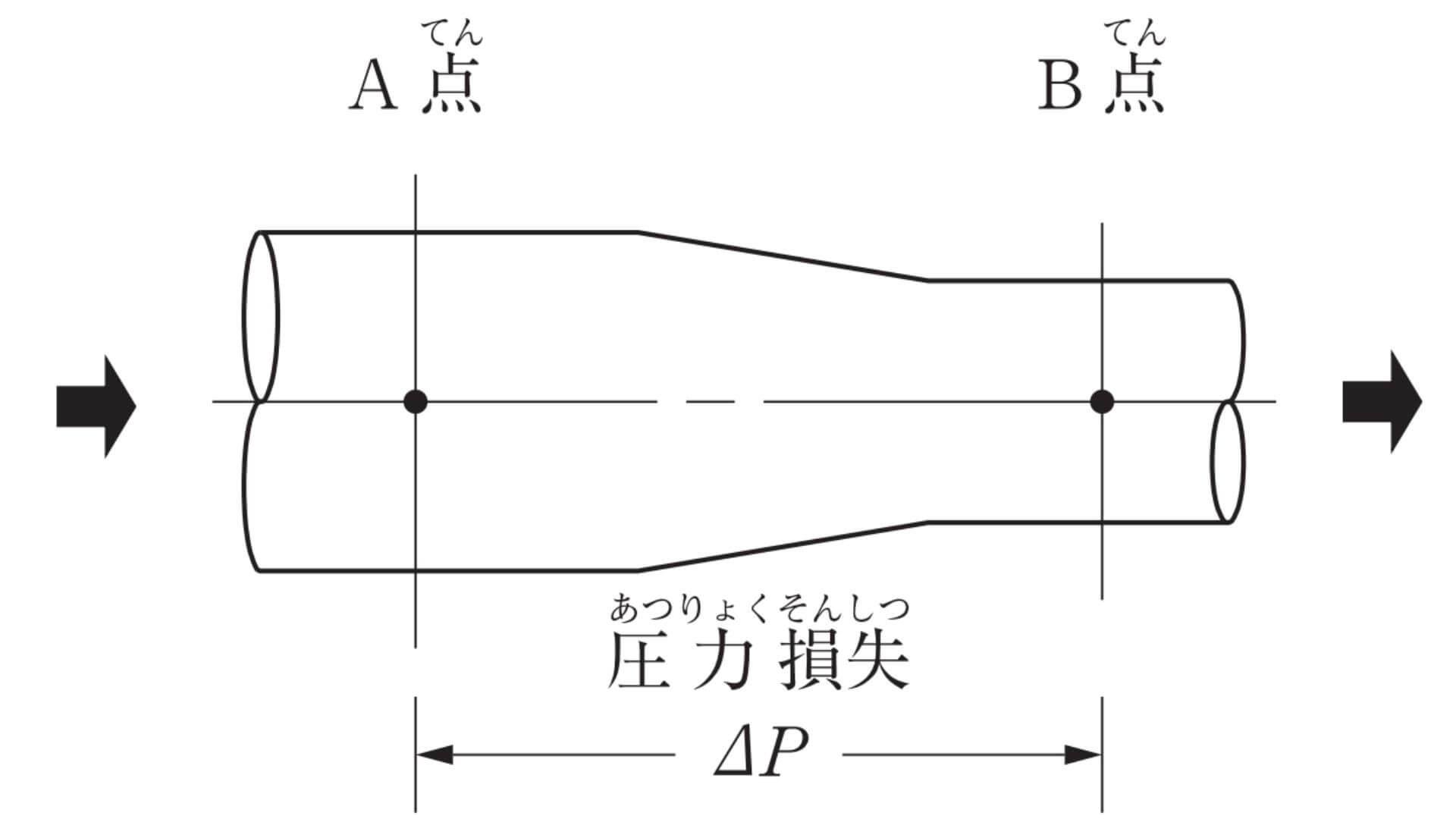

【No,5(A)】下図に示す水平な管路内を空気が流れる場合において、A点とB点の間の圧力損失ΔPの値として適当なものはどれか。

ただし、A点の流速は10m/s、A点の静圧は30Pa、B点の全圧は70Pa、空気の密度1.2kg/m³とする。

- 10Pa

- 15Pa

- 20Pa

- 25Pa

過去問の解答を表示する

解答(3)

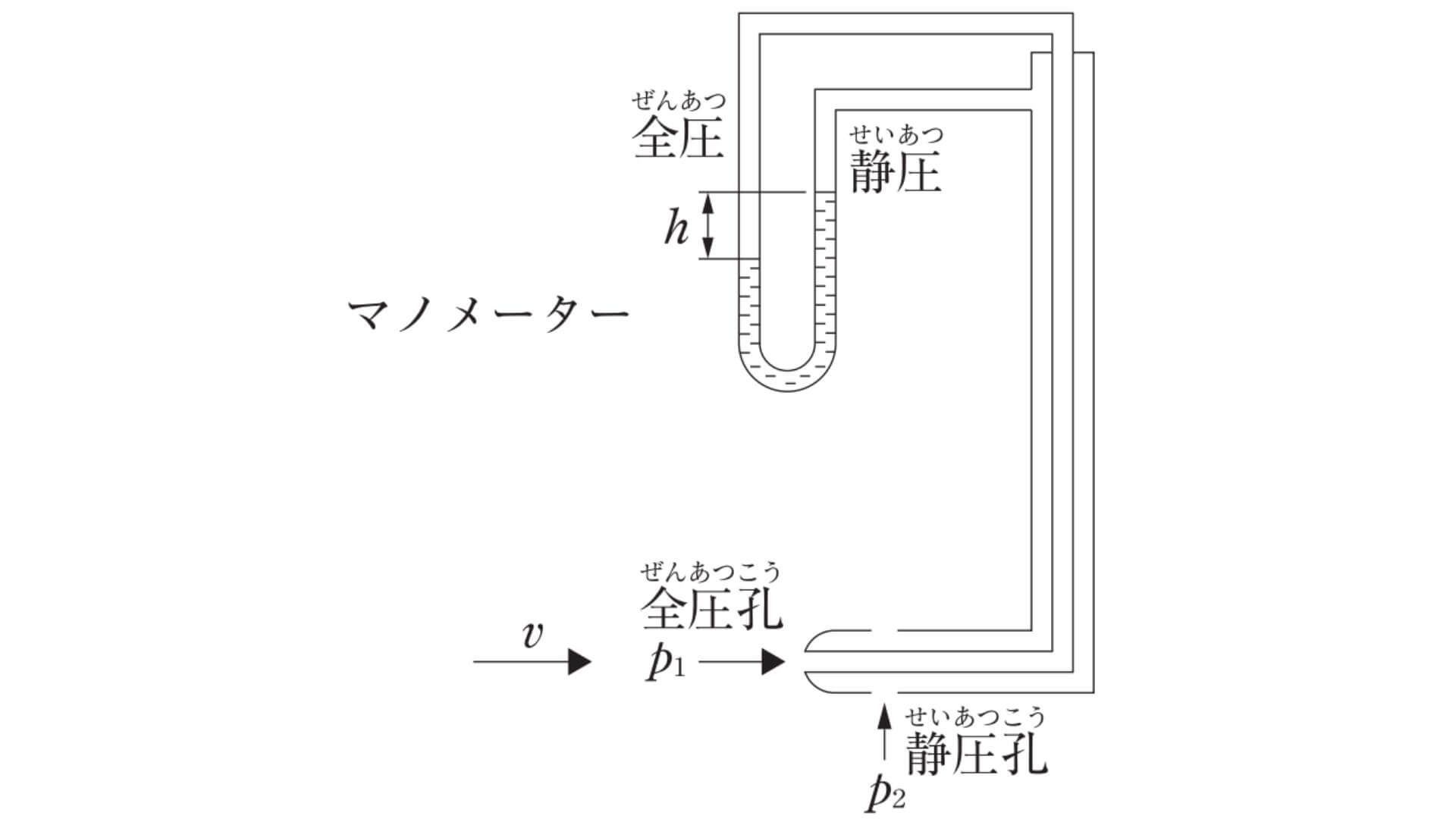

【No,6(A)】下図は流速を計測する器具の原理を説明したものである。

その「器具の名称」と「流速(v)と高さ(h)の関係」の組合せとして、適当なものはどれか。

- ピトー管 ―――――― vはhに比例

- ピトー管 ―――――― vは√hに比例

- ベンチュリー管 ――― vはhに比例

- ベンチュリー管 ――― vは√hに比例

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,7(A)】熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 気体の定容比熱と定圧比熱を比べると、常に定容比熱の方が大きい。

- 熱放射とは、物体が電磁波の形で熱エネルギーを放出・吸収する現象をいう。

- 膨張係数とは、物質の温度が1℃上昇したときに物質が膨張する割合である。

- 圧縮式冷凍サイクルでは、凝縮温度が一定の場合、蒸発温度を低くすれば、成績係数は小さくなる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,8(A)】燃焼に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 燃料を完全燃焼させるために理論的に必要な空気量を理論空気量という。

- 燃料が理論空気量で完全燃焼した際に生じる燃焼ガス量を理論燃焼ガス量(理論廃ガス量)という。

- 空気過剰率が大きすぎると、廃ガスによる熱損失が増大する。

- 固体燃料は、空気と接する燃料の表面が大きいため、理論空気量に近い空気量で完全燃焼する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,9(A)】湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 飽和湿り空気の温度を上げても、絶対湿度は変わらない。

- 湿り空気をその露点温度より高い温度の冷却コイルで冷却すると、絶対湿度は上がる。

- 湿り空気を水スプレーで加湿しても、湿球温度はほとんど変わらない。

- 湿り空気を蒸気スプレーで加湿すると、絶対湿度と相対湿度は上がる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,10(A)】音に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 点音源から放射された音が球面状に一様に広がる場合、音源からの距離が2倍になると音圧レベルは約6dB低下する。

- NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が低いほど大きい。

- マスキング効果は、マスクする音の周波数がマスクされる音の周波数に近いほど大きい。

- 音速は、一定の圧力のもとでは、空気の温度が高いほど遅くなる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,11(A)】電気設備において、「用語」とその「用語の説明」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 低圧(電圧の区分) ―――― 交流では600V以下、直流では750V以下

- 単相3線式 ―――――――― 3本の電線で標準電圧100Vと200Vを使用できる電気方式

- D種接地工事 ――――――― 300Vを超える電路に施設する接地抵抗値10Ω以下の接地工事

- スターデルタ始動方式 ――― 始動時の電流及び電動機トルクが全電圧始動に対して1/3になる始動方式

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,12(A)】低圧屋内配線工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 同一電線管に多数の電線を収納すると許容電流は増加する。

- 同一ボックス内に低圧の電線と弱電流電線を収納する場合は、直接接触しないように隔壁を設ける。

- 電動機端子箱への電源接続部には、金属製可とう電線管を使用する。

- 回路の遮断によって公共の安全に支障が生じる回路には、漏電遮断器に代えて漏電警報器を設けることができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(A)】鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- スペーサーは、鉄筋のかぶり厚さを保つためのものである。

- 基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨てコンクリート部分を含めた厚さとする。

- かぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を抑える効果がある。

- 床スラブの最小かぶり厚さは、土に接する部分より土に接しない部分の方が小さい。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,14(A)】建築材料に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 強化ガラスは、割れても破片が細かい粒状になるため安全性が高い。

- 複層ガラスは、ガラスとガラスの間に特殊フィルムをはさみ、加熱圧着したガラスである。

- 石こうボードは、火災時に石こうに含まれる結晶水が失われるまでの間、温度上昇を抑制するため、耐火性に優れている。

- ロックウールやグラスウール等の多孔質材料は、一般的に、周波数が高い音域に対する吸音効果に優れている。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,15~37問A 空調、給排水衛生

問題番号No,15(A)からNo,37(A)までの23問のうち、12問を選択し解答してください。

【No,15(A)】省エネルギーに効果がある空調計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 熱源の台数制御は、熱源を適切な容量、台数に分割することで、低負荷時に熱源機器の運転効率を良くする。

- 蓄熱方式による空調システムは、省エネルギーが図れるが、熱源容量は非蓄熱方式より大きくなる。

- 変流量方式における流量制御には、インバーターによるポンプの回転数制御とポンプの台数制御がある。

- 全熱交換器は、建物からの排気と導入外気を熱交換させるもので、導入外気の温湿度を室内空気の温湿度に近づけることができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,16(A)】空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 床吹出し方式は、吹出口の移動や増設によりレイアウト変更に対応しやすい。

- 大温度差送風(低温送風)方式は、送風量の低減によりダクトサイズを小さくすることができる。

- エアフローウィンドウ方式は、窓面で熱負荷を除去することにより、日射や外気温度による室内への熱の影響を小さくすることができる。

- 天井放射冷房方式は、効率的に潜熱負荷を処理できるため快適性が高い。

過去問の解答を表示する

解答(4)

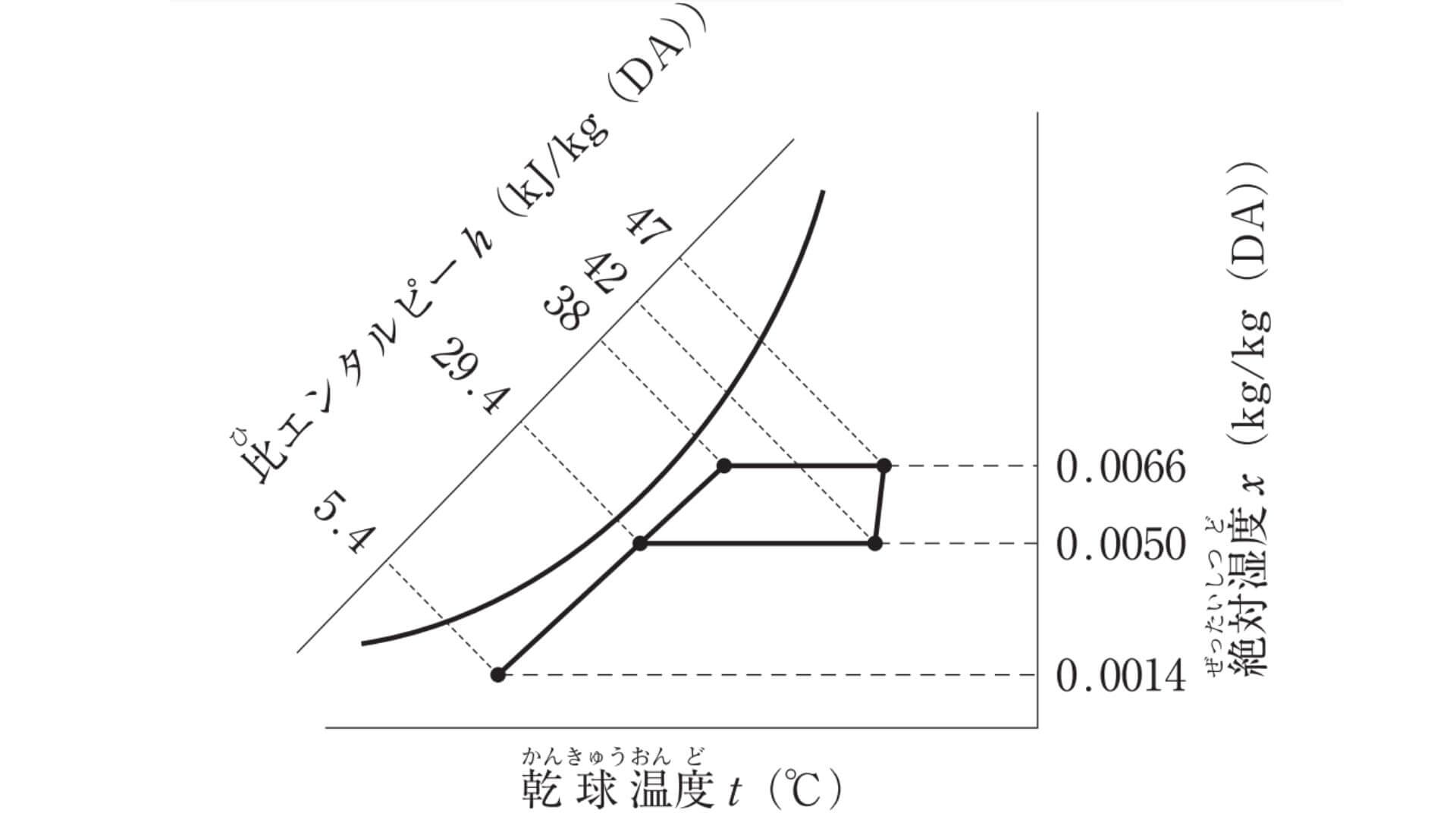

【No,17(A)】下図に示す暖房時の湿り空気線図において、空気調和機の有効加湿量として、適当なものはどれか。ただし、風量は10,000m³/h、空気密度は1.2kg/m³とする。

- 19.2kg/h

- 30.4kg/h

- 43.2kg/h

- 62.4kg//h

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,18(A)】冷房負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 窓ガラスからの負荷は、室内外の温度差による通過熱と、透過する太陽日射熱とに区分して計算する。

- 人体からの発生熱量は、室温が下がるほど顕熱が小さくなり、潜熱が大きくなる。

- 土間床、地中壁からの通過熱負荷は、一般的に、年間を通じて熱損失側であるため無視する。

- 北側のガラス窓からの熱負荷は、日射の影響も考慮する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,19(A)】変風量単一ダクト方式の自動制御において、「制御する機器」と「検出要素」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 加湿器 ―――――――――――――――― 還気ダクト内の湿度

- 空気調和機の冷温水コイルの制御弁 ――― 空気調和機出口空気の温度

- 空気調和機のファン ―――――――――― 還気ダクト内の静圧

- 外気及び排気用電動ダンパー ―――――― 還気ダクト内の二酸化炭素濃度

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,20(A)】コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- マイクロガスタービン発電機を用いるシステムでは、ボイラー・タービン主任技術者の選任は不要である。

- コージェネレーションシステムは、BCP(事業継続計画)の主要な構成要素の1つである。

- ガスタービン方式は、排ガスボイラーにより蒸気を取り出すことで熱回収が可能である。

- コージェネレーションシステムの総合的な効率は、年間を通じた熱需要には影響されない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(A)】蓄熱方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 二次側配管系を開放回路とした場合、密閉回路に比べてポンプ揚程が増大する。

- 氷蓄熱方式は、融解潜熱を利用するため、水蓄熱方式に比べて蓄熱槽の容量が大きくなる。

- 蓄熱槽には、建物の二重スラブ内等に水槽を設置する完全混合型、水深の深い水槽を用いる温度成層型等がある。

- 熱源機器は、空調負荷の変動に直接追従する必要がなく、効率のよい運転ができる。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,22(A)】換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。

- 一定量の汚染質が発生している室の必要換気量は、その室の容積に比例する。

- 第二種機械換気方式は、室内への汚染した空気の侵入を防ぐことができる。

- 喫煙室は受動喫煙を防止するため室内を負圧にし、出入口等から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,23(A)】在室人員30人の居室の二酸化炭素濃度を0.0008m³/m³以下に保つために必要な最小の換気量として、適当なものはどれか。

ただし、人体からの二酸化炭素発生量は0.02m³/(h・人)、外気中の二酸化炭素濃度は0.0004m³/m³とする。

- 1,000m³/h

- 1,200m³/h

- 1,500m³/h

- 1,800m³/h

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,24(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」による、区画・階及び全館避難安全検証法並びに特殊な構造によらないものとする。

- 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

- 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。

- 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。

- 排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,25(A)】排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、本設備は「建築基準法」による、区画・階及び全館避難安全検証法並びに特殊な構造によらないものとする。

- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分間継続して排煙設備を作動させることができる容量以上のものとし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。

- 排煙立てダクト(メインダクト)には、原則として、防火ダンパーを設けない。

- 排煙機の耐熱性能には、吸込温度が280℃に達する間に運転に異常がなく、かつ、吸込温度280℃の状態において30分間以上異常なく運転できること等が求められる。

- 2以上の防煙区画を対象とする場合の排煙風量は、120m³/min以上で、かつ最大防煙区画の床面積1m²につき1m³/min以上とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,26(A)】上水道の配水管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 軟弱層が深い地盤に配水管を敷設する場合の配管の基礎は、管径の1/3 〜 1/1程度(最低50cm)を砂又は良質土に置き換える。

- 公道に埋設する配水管の土被りは、1.2mを標準とする。

- 配水管から給水管を分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、0.98MPaを超えないようにする。

- 異形管の防護を図るため、管内水圧は最大静水圧に水撃圧を加えたものとする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,27(A)】下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 伏越し管きょ内の流速は、上流管きょ内の流速より遅くする。

- 管きょの管径が変化する場合の接合方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。

- 雨水管きょ及び合流管きょの最小管径は、250mmを標準とする。

- 取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,28(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 給水配管の最低水圧は、衛生器具の最低必要圧力を考慮する必要がある。

- 器具給水負荷単位は、公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が大きい値となる。

- 給水配管の最高水圧は、ウォーターハンマー防止の観点などから、0.5MPaを超えないように計画する。

- 水道直結増圧方式では、配水管への汚染を防止するために水道事業者認定の逆流防止器を取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,29(A)】給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、一般的に、時間最大予想給水量に基づき決定する。

- 吐水口空間とは、給水栓又は給水管の吐水口端とあふれ縁との垂直距離をいい、この空間を十分に確保することにより逆流汚染を防止する。

- 玉形弁(グローブ弁)は流量の調整に適しており、圧力損失は仕切弁(ゲート弁)に比べて小さい。

- 水道直結増圧方式の立て管には、断水時に配管内が負圧にならないように、最上部に吸排気弁を設置する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,30(A)】給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 中央式給湯設備における貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌の繁殖防止のため、60℃以上とする。

- 中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の高い位置に設置する。

- 給湯管に銅管を用いる場合、かい食を防止するため、管内流速が1.5m/s以下となるように管径を選定する。

- 真空式温水発生機及び無圧式温水発生機は、「労働安全衛生法」によるボイラーに該当することから、取扱いにボイラー技士を必要とする。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,31(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水トラップの封水強度を高めるためには、トラップの封水の深さを大きくすることと、トラップの脚断面積比を大きくすることが有効である。

- 器具排水負荷単位法により通気管径を算定する場合の通気管長さは、通気管の実長に局部損失相当長を加算する。

- 排水立て管の45度を超えるオフセットの上下600mm以内には、排水横枝管を接続してはならない。

- 排水槽の底面には1/15以上、1/10以下の勾配を設け、最下部には排水ピットを設ける。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,32(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 各個通気の通気管接続箇所は、大便器その他これと類似の器具を除き、トラップウエアより低い位置に設けてはならない。

- グリース阻集器の容量算定において、阻集グリース及び堆積残さの質量算定には掃除周期が関係する。

- 間接排水管は、衛生面を考慮して、機器・装置の種類又は排水の水質を同じくするものごとに系統を分ける。

- 伸頂通気方式における排水横管の許容流量は、各個及びループ通気方式の場合の許容流量と同じである。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,33(A)】排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ブランチ間隔とは、汚水又は雑排水立て管に接続する排水横枝管の垂直距離の間隔のことであり、2.5mを超える場合を1ブランチ間隔という。

- 汚物ポンプは、固形物を多く含んだ水を排水するため、それに適したノンクロッグ形ポンプ、ボルテックス形ポンプ等を用いる。

- 結合通気管は、その階からの排水横枝管が排水立て管に接続する部分の下方からとり、45度Y継手等を用いて排水立て管から分岐して立ち上げ、その床面の下方で通気立て管に接続する。

- 伸頂通気方式の排水立て管には、原則としてオフセットを設けてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,34(A)】スプリンクラー設備の種類と概要に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いた湿式スプリンクラー設備は、火災報知器の感知又は手動によりポンプが作動し消火するものである。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いた乾式スプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドが熱により開栓し、管内空気の圧力低下を感知することでポンプが作動し消火するものである。

- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いた予作動式スプリンクラー設備は、火災報知器の感知により予作動弁が開放し、管内空気の圧力低下の感知によりポンプが作動するとともに、スプリンクラーヘッドが熱により開栓し消火するものである。

- 開放型スプリンクラーヘッドを用いたスプリンクラー設備は、火災報知器の感知によりポンプが作動するか、手動により一斉開放弁を開いて消火するものである。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,35(A)】ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 一般消費者等に供給される液化石油ガスは、「い号」「ろ号」「は号」に区分されており、実際に流通しているものは「い号」が多い。

- 都市ガスの中圧導管には、中圧A(0.3MPa以上1.0MPa未満)導管と中圧B(0.1MPa以上0.3MPa未満)導管がある。

- 都市ガス設備の工事は、ガス事業者又はガス事業者が認めた施工者が施工し、液化石油ガス設備の工事は、液化石油ガス設備士が作業に従事する。

- 標準状態(0℃、1気圧)のガス1m³(N)が完全燃焼したときに発生する熱量をウオッベ指数という。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,36(A)】浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 構造基準において小規模合併処理浄化槽は、分離接触ばっ気方式及び脱窒ろ床接触ばっ気方式の2種類の処理方式がある。

- 二次処理は、一次処理で除去できなかった非沈殿性の浮遊物質や、水中に溶存している有機物等を微生物の代謝作用を利用して除去する処理工程である。

- 除去率とは、汚水中の浮遊物質やBOD等が、処理過程を経て除去された割合を百分率で表したものである。

- BOD負荷量とは、BOD濃度に汚水量を乗じたもので、g/日で表される。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,37(A)】FRP製浄化槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 本体の設置は、本体の損傷防止や水平の調整のため、砂利事業の後に山砂を適度な厚さに敷き均し据え付ける。

- 埋戻しは、本体を安定させ、据付け位置からずれたり、水平が損なわれることを防止するため、水を張った状態で行う。

- 上部スラブコンクリートは、雨水が槽内に浸入することを防ぐため、マンホールや点検口を頂点として水勾配を付ける。

- 浄化槽工事を行う際には、浄化槽設備士が自ら浄化槽工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させて行わなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【過去問】No,38~44問A 機器材料、設計図書

問題番号No,38(A)からNo,44(A)までの7問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,38(A)】送風機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 斜流送風機は、小型の割には取り扱う風量が大きく比較的高い静圧も出すことができ、効率、騒音面でも優れている。

- 軸流送風機のベーン型は、羽根車の前又は後ろに案内羽根が設けてあり、チューブラ型に比べ効率も良く高い圧力に対応できる。

- 横流送風機(クロスフローファン)は、ルームエアコン、ファンコイルユニット、エアカーテン等の送風用に用いられる。

- 多翼送風機(シロッコファン)の羽根車は、構造上高速回転に適しており、高い圧力を出すことができる。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,39(A)】吸収冷凍機及び吸収冷温水機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ガス吸収冷温水機の容量制御は、ガスバーナの燃焼量を調節して制御する。

- 吸収冷温水機で暖房用の温水を取り出す方法には、蒸発器から温水を得るものがある。

- 二重効用吸収冷凍機は、一般的には、高圧蒸気により高温再生器と低温再生器を同時に加熱するものである。

- 二重効用吸収冷凍機の高温再生器は、一重効用吸収冷凍機の再生器に比べて高温の加熱媒体を必要とする。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,40(A)】ボイラー等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 小型貫流ボイラーは、単管又は多管によって構成されており、保有水量が少ないため予熱時間は短いが、高度な水処理を必要とする。

- 鋳鉄製ボイラーは、材料の制約上、高温・高圧・大容量ものは製作できず、法令により温水ボイラーの圧力は0.5MPa、温水温度は120℃までに制限されている。

- 炉筒煙管ボイラーは、負荷変動に対して安定性があり、水処理は比較的容易であるが、保有水量が多いため予熱時間は長くなる。

- 真空式温水発生機は、胴内を加圧状態に保持しながら水を沸騰させ、胴内に内蔵した熱交換器等に伝熱する構造である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,41(A)】配管材料に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の継手を含めた配管系の流体の温度は、40℃以下が適当である。

- 配管用炭素鋼鋼管の最高使用圧力は、1.0MPa程度である。

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管を圧力変動が大きい系統に使用する場合、その接合にはねじ込み式排水管継手を使用する。

- 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)は、屋外排水用の塩化ビニル管であり、重車両の荷重が加わらない場所での無圧排水用である。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,42(A)】ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 低圧ダクトは、常用圧力において、正圧、負圧ともに800Pa以内で使用する。

- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は280℃とする。

- 風量調節ダンパーの風量調節性能は、平行翼形ダンパーよりも対向翼形ダンパーの方が優れている。

- 誘引作用の大きい吹出口は、吹出し温度差を大きくとることができる。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,43(A)】「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 受注者は、約款(契約書を含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。

- 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

- 発注者は、引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,44(A)】JISに規定している、「配管材料」と「記号」の組合せのうち、適当でないものはどれか。

- 配管用炭素鋼鋼管 ――――――――― SGP

- 圧力配管用炭素鋼鋼管 ――――――― STPG

- 架橋ポリエチレン管(二層管) ――― XM

- 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 ―――― VP

過去問の解答を表示する

解答(3)

【過去問】No,01~09問B 施工管理法

問題番号No,1(B)からNo,9(B)までの9問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,1(B)】工事の申請・届出書類と提出先に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

- 搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。

- 高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届け出なければならない。

- 原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

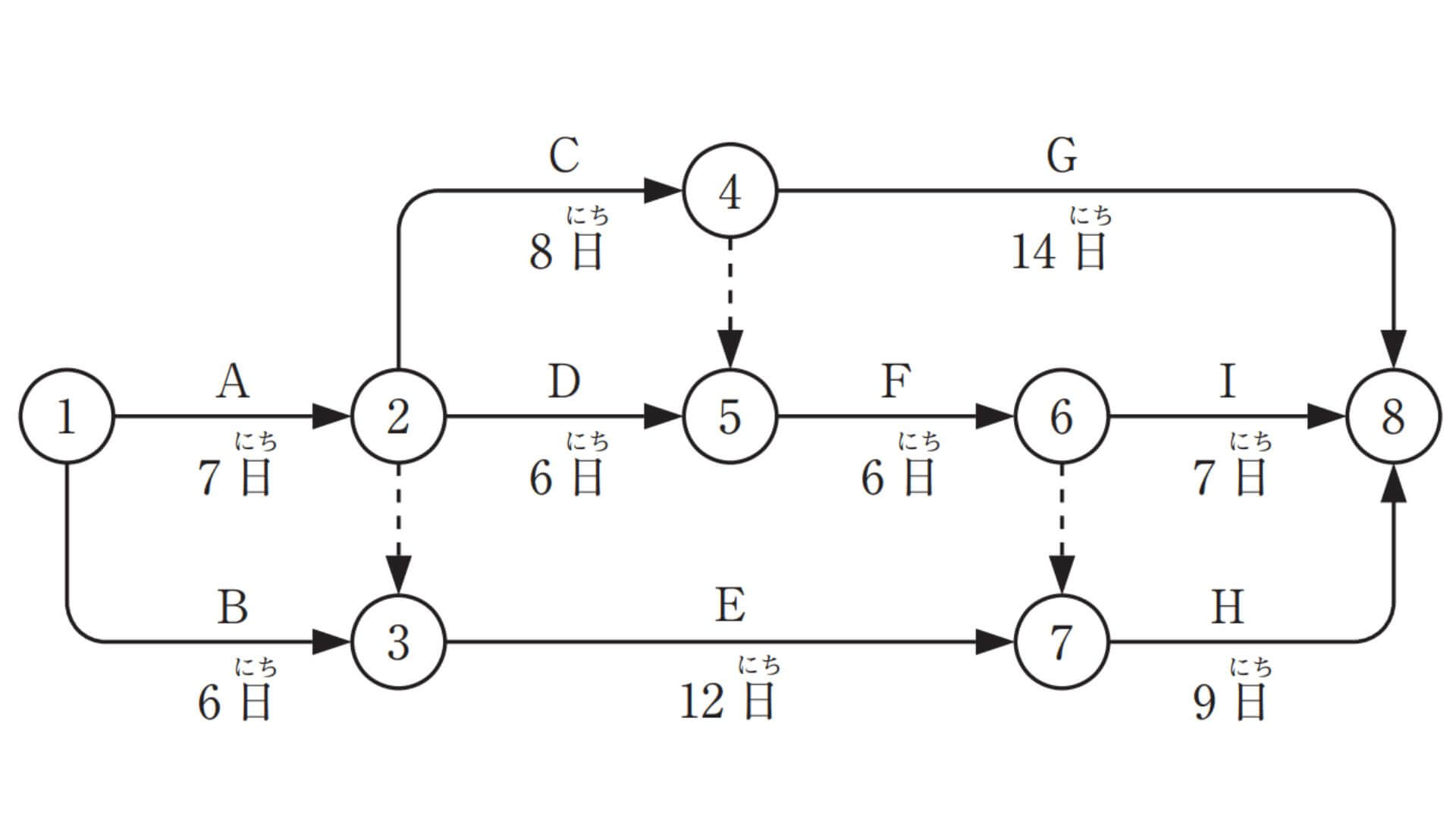

【No,2(B)】下図のネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

ただし、図中のイベント間の A〜I は作業内容、日数は作業日数を表す。

- クリティカルパスは1本で、所要日数は30日である。

- 作業内容Bのトータルフロートは、3日である。

- 作業内容Iのフリーフロートは、1日である。

- 作業内容Iの作業日数が3日遅延すれば、クリティカルパスが変更となり所要日数は1日遅延する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,3(B)】品質管理で用いられる手法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- パレート図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。

- 特性要因図とは、問題としている特性とそれに影響を与えると想定される要因との関係を魚の骨のような図に体系的に整理したものである。

- 散布図とは、グラフに点をプロットしたもので、点の分布状態より2つのデータの相関関係がわかる。

- 層別とは、データの特性を適当な範囲別にいくつかのグループに分けることをいい、データ全体の傾向や管理対象範囲の把握が容易になる等の効果がある。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,4(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 事業者は、建設工事において重大災害が発生した場合は、労働基準監督署に速やかに報告しなければならない。

- 事業者は、既設汚水ピット内で作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。

- ハインリッヒの法則では、1件の重大事故の背後には29件の軽度の事故、さらに300件のヒヤリ・ハットがあるといわれている。

- 送配電線の近くでクレーン作業を行う場合、特別高圧電線からは1.2m以上の離隔距離を確保しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,5(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 排水用水中モーターポンプの据付け位置は、排水槽への排水流入口から離れた場所とする。

- 防振基礎の場合は、大きな揺れに対応するために耐震ストッパーは設けない。

- 横形ポンプを2台以上並べて設置する場合、各ポンプ基礎の間隔は、一般的に、500mm以上とする。

- ポンプ本体とモータの軸の水平は、カップリング面、ポンプの吐出し及び吸込みフランジ面の水平及び垂直を水準器で確認する。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,6(B)】配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 冷温水横走り配管(上り勾配の往き管)の径違い管を偏心レジューサーで接続する場合、管内の下面に段差ができないように接続する。

- 建物のエキスパンションジョイント部を跨ぐ配管においては、変位を吸収するためフレキシブルジョイントを設置する。

- 冷温水配管の主管から枝管を分岐する場合、エルボを3個以上用いて、管の伸縮を吸収できるようにする。

- 飲料用高置タンクからの給水配管の完了後、管内の洗浄において末端部で遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで消毒する。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,7(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- コイルの上流側のダクトが30度を超える急拡大となる場合は、整流板を設けて風量の分布を平均化する。

- 排煙ダクトと排煙機との接続は、フランジ接合とする。

- 亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。

- パネル形の排煙口は、排煙ダクト内の気流方向とパネルの回転軸が平行となる向きに取り付ける。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,8(B)】保温、保冷の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆」のように表示され、☆の数が多いほどホルムアルデヒド放散量が少ないことを示す。

- ポリスチレンフォーム保温材は、優れた独立気泡体を有し、吸水、吸湿がほとんどないため、水分による断熱性能の低下が小さい。

- グラスウール保温板の24K、32K、40K等の表示は、保温材の耐熱温度を表すもので、数値が大きいほど耐熱温度が高い。

- ステンレス鋼板製(SUS444製を除く。)貯湯タンクを保温する際は、タンク本体にエポキシ系塗装等を施すことにより、タンク本体と保温材とを絶縁する。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,9(B)】機器の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- ボイラーの試運転では、地震感知装置による燃料停止を確認する。

- 軸封装置がメカニカルシールのポンプの試運転では、しゅう動部からほとんど漏水がないことを確認する。

- 冷凍機の試運転では、温度調節器による自動発停の作動を確認する。

- 揚水ポンプの試運転では、高置タンクの満水警報の発報により、揚水ポンプが停止することを確認する。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【過去問】No,10~21問B 関連法規

問題番号No,10(B)からNo,21(B)までの12問のうち、10問を選択し解答してください。

【No,10(B)】腐食・防食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 蒸気配管系統に配管用炭素鋼鋼管(黒)を使用する場合、蒸気管(往き管)は、還水管よりも腐食が発生しやすい。

- 電気防食法における外部電源方式では、直流電源装置のマイナス端子に被防食体を接続する。

- 溶融めっきは、金属を高温で溶融させた槽中に被処理材を浸漬したのち引き上げ、被処理材の表面に金属被覆を形成させる防食方法である。

- 密閉系冷温水配管では、ほとんど酸素が供給されないので配管の腐食速度は遅い。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,11(B)】建設工事の作業所において、関係請負人の労働者を含めて常時50人以上となる混在作業所の安全衛生管理体制として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に作業場所の巡視等、労働災害を防止するために必要な事項を統括管理させなければならない。

- 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、一定の資格を有する者のうちから安全衛生推進者を選任しなければならない。

- 特定元方事業者は、選任した元方安全衛生管理者に、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

- 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,12(B)】建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

- 事業者は、酸素欠乏危険場所の作業場における空気中の酸素の濃度を測定した記録は、1年間保存しなければならない。

- つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務を行う者は、当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。

- 事業者は、建築物の解体等の作業を行うときは、解体等対象建築物等の全ての材料について石綿障害予防規則に定められた方法で事前調査をしなければならない。

- 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を保つための換気に、純酸素を使用してはならない。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,13(B)】労働条件に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

- 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その労働契約のすべてにおいて無効とする。

- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,14(B)】建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 居室の天井の高さは2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

- 「建築」とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。

- 避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

- 小規模な事務室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,15(B)】建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

- 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

- 通気管は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。

- 排水槽を設ける場合は通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。

- 地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,16(B)】請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、規定されていないものはどれか。

- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

- 現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の提出方法

- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,17(B)】元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

- 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

- 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

- 元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときに、下請負人に対して相応する下請代金を支払う場合、元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、発注者の意見を聞かなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,18(B)】1号屋内消火栓設備のポンプを用いる加圧送水装置に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における設置個数(設置個数が2を超える場合は2とする。)に120L/minを乗じて得た量以上とする。

- ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けるものとする。

- ポンプの吐出量が定格吐出量の150%である場合における全揚程は、定格全揚程の65%以上のものとする。

- ポンプの始動を明示する表示灯を設ける場合、当該表示灯は赤色とし、消火栓箱の内部又はその直近に設けるものとする。

過去問の解答を表示する

解答(1)

【No,19(B)】不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。

- 局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とする。

- 駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分は、局所放出方式としなければならない。

- 防護区画が2以上あり、貯蔵容器を共用する場合は、防護区画ごとに選択弁を設けなければならない。

- 防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造としなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【No,20(B)】分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項について書面に記載し、相互に交付しなければならない。

- 建築設備を単独で受注した請負金額が1億円以上の設備改修工事は、修繕・模様替等工事とみなされ対象建設工事となる。

- 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

- 「建設業法」上の管工事業の許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録は不要である。

過去問の解答を表示する

解答(4)

【No,21(B)】業務用冷凍空調機器の整備及び撤去等に関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 第一種特定製品整備者は、第一種特定製品にフロン類を充塡するときは、第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。

- 第一種フロン類充塡回収業を行おうとする者は、環境大臣の登録を受けなければならない。

- 第一種フロン類充塡回収業者が委託を受けてフロン類の回収を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者に回収証明書を交付しなければならない。

- フロン類破壊業者がフロン類を破壊したときは、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に破壊証明書を送付しなければならない。

過去問の解答を表示する

解答(2)

【過去問】No,22~29問B 施工管理法

問題番号No,22(B)からNo,29(B)までの8問は必須問題となるので、全問を解答してください。

【No,22(B)】産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

- 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないが、電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録した場合は事業者から都道府県知事への報告は不要である。

- 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

- 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m²以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

過去問の解答を表示する

解答(3)

【No,23(B)】公共工事の施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 工事の受注者は、設計図書に基づく請負代金内訳書及び実行予算書を、発注者に提出しなければならない。

- 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書に特記された事項については監督員の承諾を受ける。

- 工事に使用する材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、最低限の品質を有するものとする。

- 総合工程表は、現場の仮設工事から、完成時における試運転調整、後片付け、清掃までの全工程の予定を表すものである。

過去問の解答を表示する

解答(1),(3)

【No,24(B)】工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 工程表作成時に注意すべき項目は、作業の順序と作業時間、休日や夜間の作業制限、諸官庁への申請・届出、試運転調整、検査時期、季節の天候等がある。

- ネットワーク工程表には、前作業が遅れた場合の後続作業への影響度が把握しにくいという短所がある。

- ネットワーク工程表で全体工程の短縮を検討する場合は、当初のクリティカルパス上の作業についてのみ日程短縮を検討すればよい。

- 工期の途中で工程計画をチェックし、現実の推移を入れて調整することをフォローアップという。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,25(B)】品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 品質管理は、設計図書で要求された品質を実現するため、品質計画に基づき施工を実施し品質保証を確立することにある。

- 品質管理として行う行為には、搬入材料の検査、配管の水圧試験、風量調整の確認等がある。

- 品質管理のメリットは品質の向上や均一化であり、デメリットは工事費の増加である。

- PDCAサイクルは、計画→改善→チェック→実施→計画のサイクルを繰り返すことであり、品質の改善に有効である。

過去問の解答を表示する

解答(3),(4)

【No,26(B)】建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 特定元方事業者は、労働災害を防止するために、作業場所を週に少なくとも1回巡視しなければならない。

- 安全施工サイクルとは、安全朝礼から始まり、安全ミーティング、安全巡回、安全工程打合せ、後片付け、終業時確認までの作業日ごとの安全活動サイクルのことである。

- 災害の発生によって、事業者は、刑事責任、民事責任、行政責任及び社会的責任を負う。

- 重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死亡した災害をいい、労働者が負傷又は、り病した災害は含まない。

過去問の解答を表示する

解答(1),(4)

【No,27(B)】機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- あと施工のメカニカルアンカーボルトは、めねじ形よりおねじ形の方が許容引抜き力が大きい。

- 屋上設置の飲料用タンクのコンクリート基礎は、鋼製架台も含めた高さを400mmとする。

- 冷却塔のボールタップを作動させるため、補給水口の高さは、高置タンクの低水位より1mの落差が確保できる位置とする。

- 冷却塔は、排出された空気が再び冷却塔に吸い込まれないよう外壁等とのスペースを十分にとるとともに風通しのよい場所に据え付ける。

過去問の解答を表示する

解答(2),(3)

【No,28(B)】配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 冷温水配管に自動空気抜き弁を設ける場合は、管内が負圧になる箇所に設ける。

- 冷温水配管からの膨張管を開放形膨張タンクに接続する際は、接続口の直近にメンテナンス用バルブを設ける。

- ステンレス鋼管の溶接接合は、管内にアルゴンガス又は窒素ガスを充満させてから、TIG溶接により行う。

- 揚水管の試験圧力は、揚水ポンプの全揚程の2倍とするが、0.75MPaに満たない場合は0.75MPaとする。

過去問の解答を表示する

解答(1),(2)

【No,29(B)】ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。

- 送風機の吐出し口直後に曲り部を設ける場合は、吐出し口から曲り部までの距離を送風機の羽根径と同じ寸法とする。

- 長辺が450mmを超える亜鉛鉄板製ダクトは、保温を施さない部分に補強リブによる補強を行う。

- 送風機とダクトを接続するたわみ継手は、たわみ部が負圧となる場合、補強用のピアノ線が挿入されたものを使用する。

- 横走り主ダクトに設ける耐震支持は、25m以内に1箇所、形鋼振止め支持とする。

過去問の解答を表示する

解答(1),(4)

1級管工事施工管理技士の過去問【まとめ】

1級管工事施工管理技士の他の年度の過去問と解答を紹介します。

| 過去問年度 | 1次検定(問題A+B) |

|---|---|

| 2025年度(令和7年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2024年度(令和6年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2023年度(令和5年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2022年度(令和4年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2021年度(令和3年) | 1次検定 過去問/解答 |

| 2020年度(令和2年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2019年度(令和1年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2018年度(平成30年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2017年度(平成29年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2016年度(平成28年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2015年度(平成27年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2014年度(平成26年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2013年度(平成25年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2012年度(平成24年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2011年度(平成23年) | 学科試験 過去問/解答 |

| 2010年度(平成22年) | 学科試験 過去問/解答 |

1級管工事施工管理技士の過去問PDFは『1級管工事施工管理技士【過去問PDF】』からダウンロードして下さい。

1級管工事施工管理技士のおすすめの問題集

1級管工事施工管理技士の試験勉強に役立つおすすめの過去問集を紹介します!

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第一次検定問題解説集』

- 地域開発研究所『1級管工事施工管理 第二次検定問題解説集』

を購入すれば、1級管工事施工管理技士に合格できる知識を習得可能となります。

1級管工事施工管理技士の一次検定の定番中の定番である本書は、10年分の過去問が網羅的に解説されており一次検定の過去問の理解ができる過去問題集となっています。

1級管工事施工管理技士の二次検定の問題集は好みの分かれるところですが、一次検定を地域開発研究所の過去問題集で勉強しているなら継続して、地域開発研究所の過去問集が使いやすいでしょう。